最近、クラフトビールの世界では驚くような素材が使われ始めています。

その中でも注目を集めているのが「酒粕」を使ったクラフトビールです。

実際に飲んでみると、想像を超えるまろやかさと香りの豊かさが印象的でした。

今回は、酒粕クラフトビールの特徴や味わい、合わせやすい料理などについて、自分の体験を交えながらご紹介していきます。

酒粕を使ったクラフトビールとは?

酒粕クラフトビールは、日本の伝統と新しいビール文化が出会って生まれたユニークなクラフトビールです。

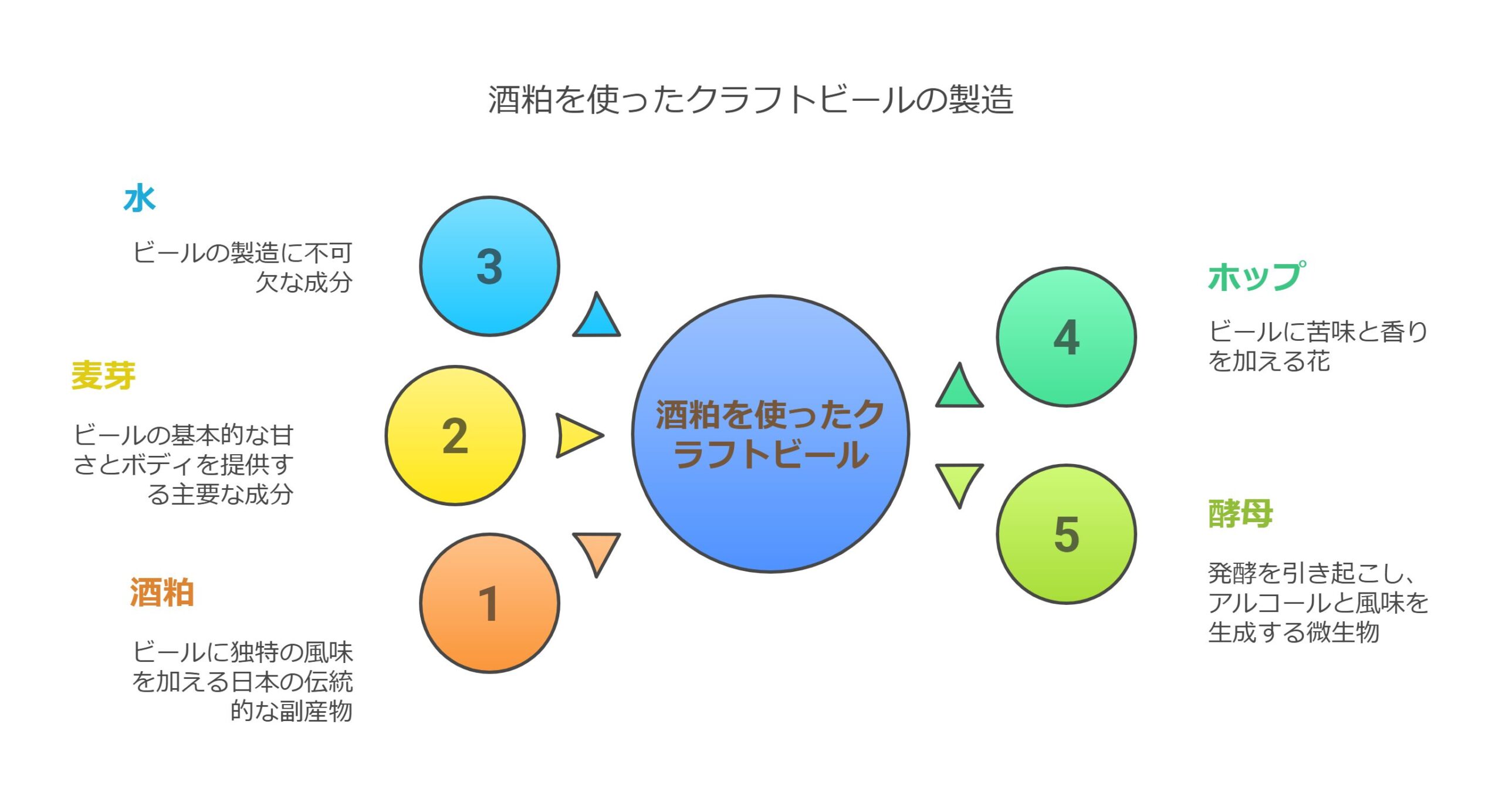

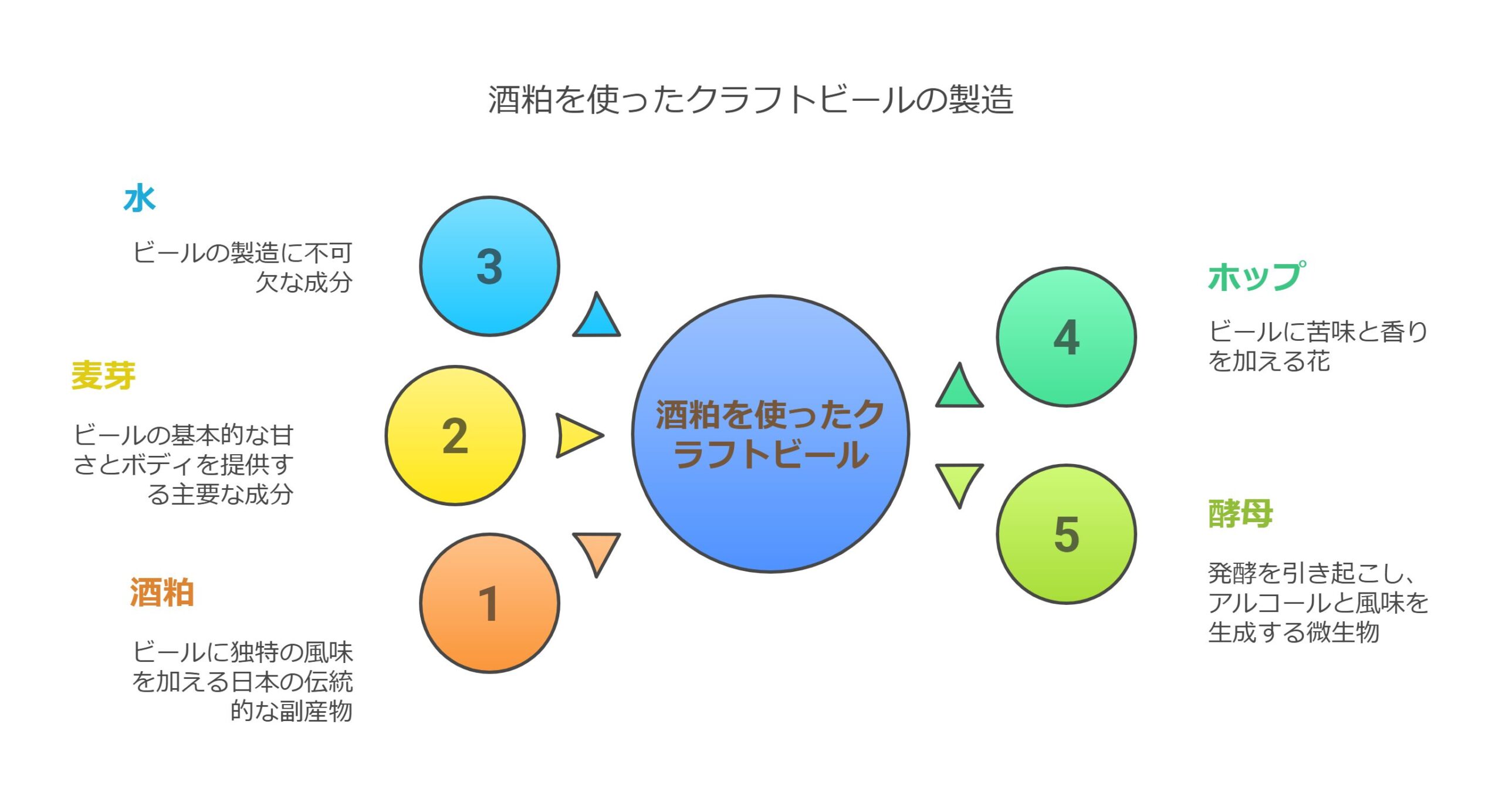

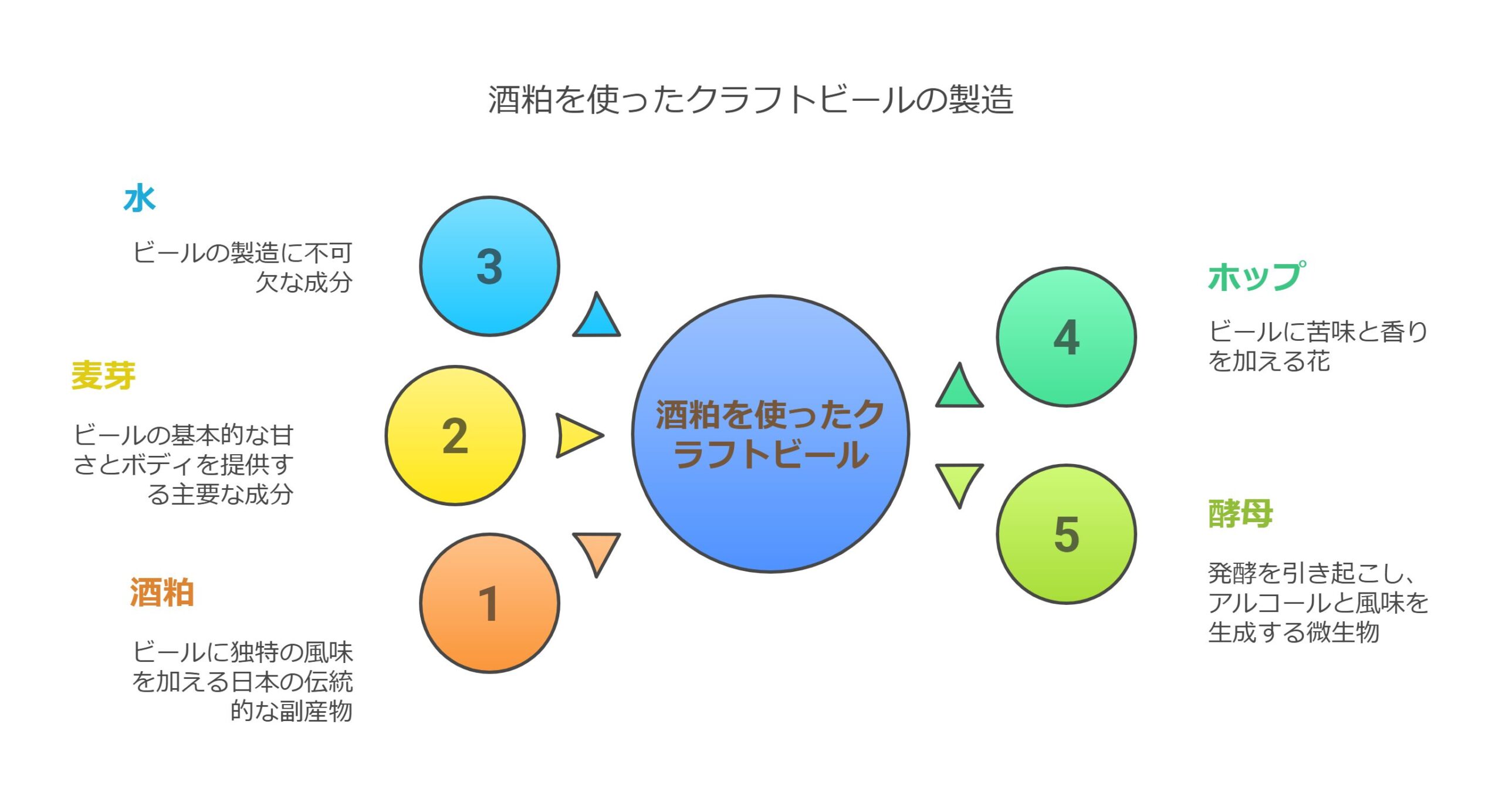

ベースになるのは、通常の麦芽やホップ、水などで構成されるクラフトビールの製法ですが、そこに「酒粕」という特別な発酵素材が加わることで、まったく新しい香味の世界が生まれます。

最初に飲んだときは、「これがビールなの?」と思うほど、やさしく包み込まれるような香りとまろやかさに驚きました。

酒粕とは?

酒粕とは、日本酒を搾ったあとに残る白くてやわらかいペースト状の副産物です。

見た目は地味ですが、中には米の甘みや麹のうまみ、発酵由来のアミノ酸が豊富に詰まっていて、昔から健康食材としても親しまれてきました。

最近では甘酒やスイーツなどにも使われていて、美容や腸活を意識する方たちの間でも再評価されています。

そんな酒粕をビールに取り入れるという発想自体が新鮮で、日本独自の発酵文化が息づいているように感じました。

仕込み方

酒粕クラフトビールの仕込み方はブルワリーによってさまざまですが、多くの場合は麦芽やホップと一緒に発酵させる段階で酒粕を加えます。

このとき、酒粕に含まれる乳酸菌や酵母の働きが、ビールの風味に複雑さと深みを加えてくれるのです。

苦味を前面に出すのではなく、香りとコクで勝負するタイプのビールに仕上がることが多く、クラフトビールの中でも個性が際立っています。

味わい

初めて飲んだ酒粕クラフトビールは、透明感のある黄金色で、グラスに注ぐとほんのりと甘くて香ばしい香りが立ちのぼってきました。

一口飲んでみると、口当たりはとてもまろやかで、炭酸の刺激も穏やか。

一番印象的だったのはふわっと広がる甘い香りでした。

ビールといえばホップの苦味が前に出てくる印象ですが、酒粕ビールはその苦味がやや控えめになっていて、まるで日本酒とビールの間のような新しいジャンルの飲み物という印象です。

アルコール度数は一般的なクラフトビールとほぼ同じですが、飲み口はとてもやさしく、何杯でも飲めてしまいそうな感じでした。

後味にはほんのりとした甘みが残っていて、和食との相性が抜群です。

冬にぴったりのぬくもりを感じさせる味わいで、季節限定で販売されるものも多いようです。

魅力

また、酒粕が入っていることによって、どこか和の香りが漂ってくるのも魅力です。

例えば、ふだんのビールは洋風の料理と合わせることが多いと思いますが、酒粕クラフトビールは和食と自然に調和します。

まるで日本酒とビールのいいところを融合させたような、不思議だけれど心地よい存在。

単なる変わり種というよりは、しっかりとした完成度と奥行きを感じる飲み物です。

素材としての酒粕は季節や製造元によって香りや風味が異なるため、酒粕クラフトビールも地域やブルワリーごとに味の違いがはっきり出るのが面白いところです。

ある銘柄はふんわり甘めでデザートのような感覚でしたし、別の銘柄ではキレのある辛口仕上げになっていて、同じ「酒粕ビール」とは思えないほど個性が出ていました。

そのバリエーションの豊かさは、ワインや日本酒のように楽しめる奥深さを感じさせてくれます。

このように、酒粕クラフトビールはただのビールではありません。

発酵文化の重なりが織りなす、やさしくて香り高い一杯。

飲んだあともほのかに残る香りと余韻に癒されて、またすぐに次の一杯が飲みたくなってしまいました。

クラフトビールが好きな方はもちろん、ビール初心者の方にもぜひ試してほしい魅力的な選択肢です。

酒粕を使ったクラフトビールはどんな料理と合う?

酒粕クラフトビールは、そのまろやかな風味と発酵由来の奥深い香りによって、合わせる料理の幅がとても広い飲み物です。

飲みながら、「これはどんな料理と一緒に楽しむのがいいんだろう」と思ったとき、最初に浮かんだのは和食でした。

実際に試してみると、想像以上の相性に驚きました。

和風

とてもよく合うと感じたのは、煮物や漬物など、昔ながらの家庭料理です。

たとえば、甘辛く炊いた肉じゃがや、やさしい味つけのきんぴらごぼうは、酒粕ビールのまろやかさと絶妙に寄り添ってくれます。

ビールの苦味が強すぎると、こういった繊細な料理の味を壊してしまいがちですが、酒粕クラフトビールはそれがありません。

口の中で両方の味がふんわりと溶け合って、どこか懐かしい気持ちにさせてくれるような、そんな組み合わせでした。

漬物もまた、面白い相性を見せてくれました。

特にぬか漬けや塩麹を使った浅漬けのような、発酵の風味があるものとは驚くほど調和します。

発酵×発酵の組み合わせというのは一見くどそうに思えるかもしれませんが、むしろ逆で、互いのクセがうまく馴染み合うことで、味に奥行きが出てくるように感じました。

どちらも自然由来のうまみを持っているからこそ、無理のない組み合わせなのかもしれません。

洋風

意外な発見だったのは、チーズとの相性です。

洋風の料理には合わないかもと思っていたのですが、試しにクリームチーズを少しつまみながら飲んでみたところ、これが驚くほど合っていました。

酒粕のほんのり甘くてコクのある風味と、チーズのミルキーな味わいが混ざり合うと、大人っぽくて落ち着いた雰囲気になります。

特に熟成されたチーズと合わせると、ワインのような楽しみ方ができるのも魅力でした。

クラッカーにブルーチーズをのせて、酒粕クラフトビールと一緒に味わってみたこともありますが、そのときはまるで海外のペアリングメニューのような感覚でした。

口に入れた瞬間は洋の味なのに、後味にふわっと和の香りが戻ってくる。

この独特のハーモニーは、酒粕ならではだと思います。

最初は「チーズとビールなんて普通じゃない?」と思っていたのですが、そこに酒粕が加わることで、全く違う風景が見えてきたような気がしました。

結局

もちろん、揚げ物などの濃い味の料理とも相性は悪くありません。

ただ、個人的にはあまり脂っこいものよりも、優しい味つけの料理のほうが、酒粕クラフトビールのよさが際立つように感じました。

とはいえ、それもまた飲む人の好み次第なので、いろいろな組み合わせを試しながら、自分にとってのベストマッチを見つけるのが楽しいと思います。

家で過ごすリラックスタイムに、ちょっとしたおつまみと一緒に飲んだり、友人との夕食会で話題の一品として登場させたり。

どんなシーンにも自然になじむ、やわらかな存在感があるビールです。

料理とのペアリングを考える時間もまた、酒粕クラフトビールの楽しみ方のひとつだと実感しました。

- 関連記事:クラフトビール初心者におすすめのスタイル>>

- 関連記事:クラフトビールのフードペアリング>>

酒粕を使ったクラフトビールをお勧めしたい理由

酒粕には食物繊維やビタミン、アミノ酸が豊富に含まれていて、腸内環境の改善や美肌効果が期待されています。

もちろんビールなので飲みすぎには注意が必要ですが、「ちょっといいことしてるかも」と思える点はモチベーションにもなります。

健康や美容に気を使っているので、酒粕クラフトビールはとても魅力的に感じました。

もちろんアルコールなので健康食品とまでは言えませんが、他のビールと比べて身体にやさしい素材が入っているというのはうれしいポイントです。

罪悪感を減らしつつ、満足感はしっかりあるというのは、今の時代にぴったりだと思います。

話題性もあってギフトにも喜ばれる

最近では、地元の酒造が手がける限定の酒粕クラフトビールなども増えていて、ラベルもおしゃれなデザインが多いです。

ちょっとした手土産や贈り物に選ぶと、とても喜ばれることが多いです。

珍しいものが好きな友人へのギフトにしたところ、「こんなの初めて飲んだ!」と感激されました。

地産地消の要素もあり、旅先で買うのも楽しみのひとつです。

酒粕は地域によって味や香りが違うので、クラフトビールとしての個性も際立ちます。

飲み比べてみるのも面白く、旅の思い出話にも花が咲きました。

酒粕を使ったクラフトビールはどこで買える?

実際に酒粕クラフトビールを探してみると、意外とネット通販でも手に入ります。

楽天市場やAmazonのような大手サイトはもちろん、地元の酒造やクラフトビール専門のオンラインショップでも取り扱いがあります。

私は初めて飲んだのが、友人からのおすそ分けだったのですが、気に入ってからは自分で色々探すようになりました。

特に冬季限定のものは数量も限られているので、見つけたときにはすぐに注文するようにしています。

新しいものが出るたびに試すのが楽しみになっています。

まとめ

クラフトビールの世界は常に新しいチャレンジが続いていますが、酒粕を使ったビールはその中でもユニークで、日本らしさを感じられる存在です。

海外の方にも人気が出そうな味わいで、将来的にはもっと広がっていくのではないかと感じています。

クラフトビールにはあまり詳しくなかったのですが、この酒粕クラフトビールをきっかけに興味がわいてきました。

素材や製法にこだわった飲み物には、やはり心を動かされる魅力があります。お酒に詳しくなくても楽しめるのが嬉しいところです。

酒粕クラフトビールは、和の香りと洋のクラフト文化が融合した新しいジャンルのビールです。

香り豊かで飲みやすく、料理との相性も抜群。

体にやさしい素材が使われているのも、日々のごほうびにぴったりです。

もし見かけたら、ぜひ一度試してみてください。

新しいおいしさとの出会いが待っているかもしれません。

私も次はどんな味に出会えるのか、今から楽しみにしています。

コメント