ヘイジーIPAを飲んだことがあるなら、あの独特な濁りが気になったことがあるかもしれません。

普通のIPAとは違う、あのジューシーな見た目と味わいには、ちゃんとした理由があります。

今回はヘイジーIPAがなぜ濁っているのか、どんな製法で作られているのか、そしてその特徴について詳しく紹介します。

関連記事:ニューイングランドipa ヘイジーipa 違い>>

ヘイジーIPAとは?

クラフトビールの世界では、IPA(インディア・ペール・エール)が特に人気ですが、その中でも近年注目されているのがヘイジーIPAです。

ヘイジー(Hazy)とは英語で「霞んだ」「濁った」という意味。

その名の通り、ヘイジーIPAは透き通ったビールとは違い、白く濁った見た目が特徴です。

最初にこのビールを飲んだとき、そのジューシーな風味に驚いたのを今でも覚えています。

まるでトロピカルジュースのようで、一般的な苦味の強いIPAとは全く別物の印象を受けました。

フルーティーで飲みやすく、IPAが苦手な人でも楽しめるのが人気の理由のひとつでしょう。

ヘイジーIPAの濁りの正体

ヘイジーIPAが濁っているのは、特定の製法によるものです。

普通のビールは発酵や熟成の過程で余分な成分を取り除くために濾過されますが、ヘイジーIPAはあえてこの濾過を最小限に抑えています。

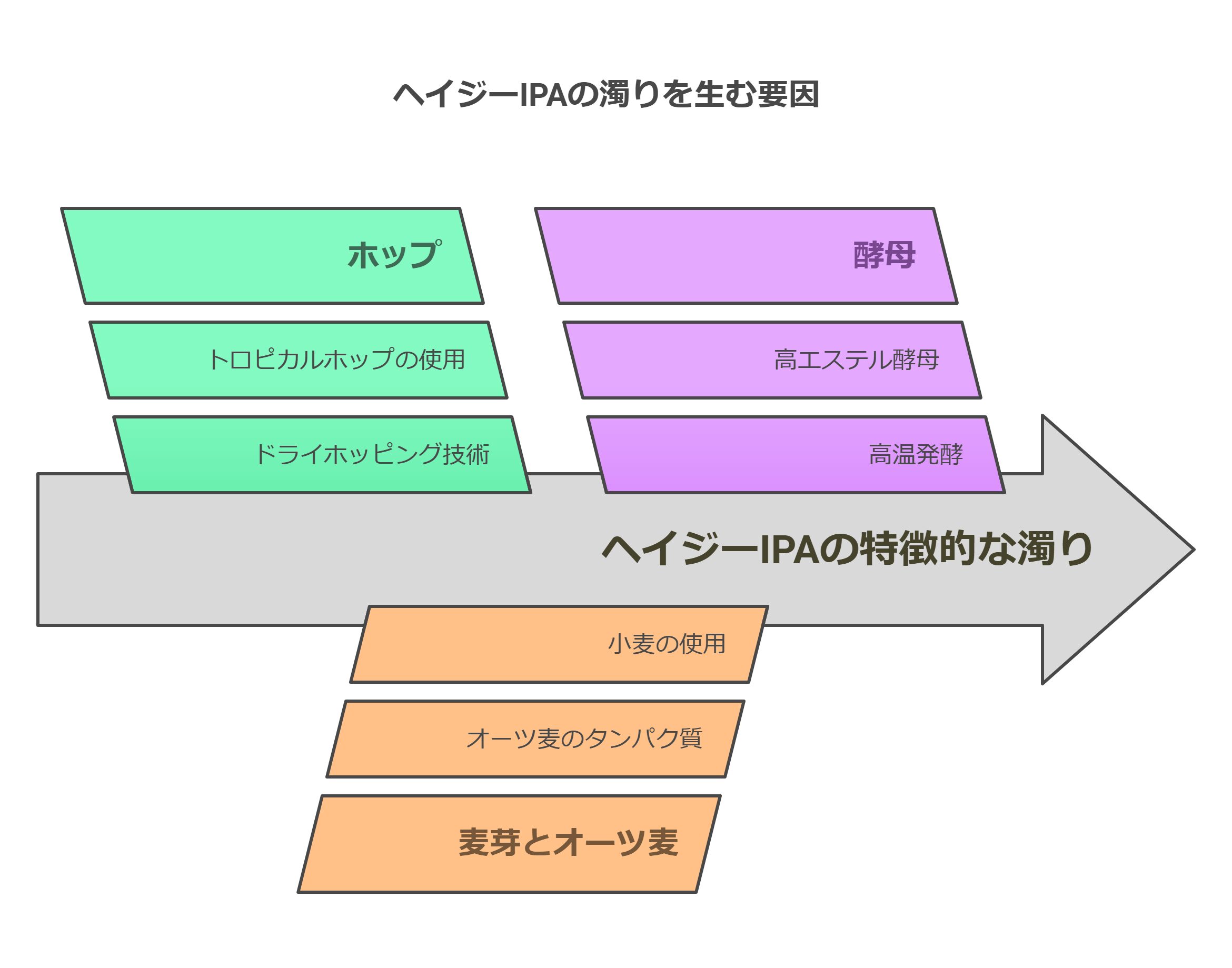

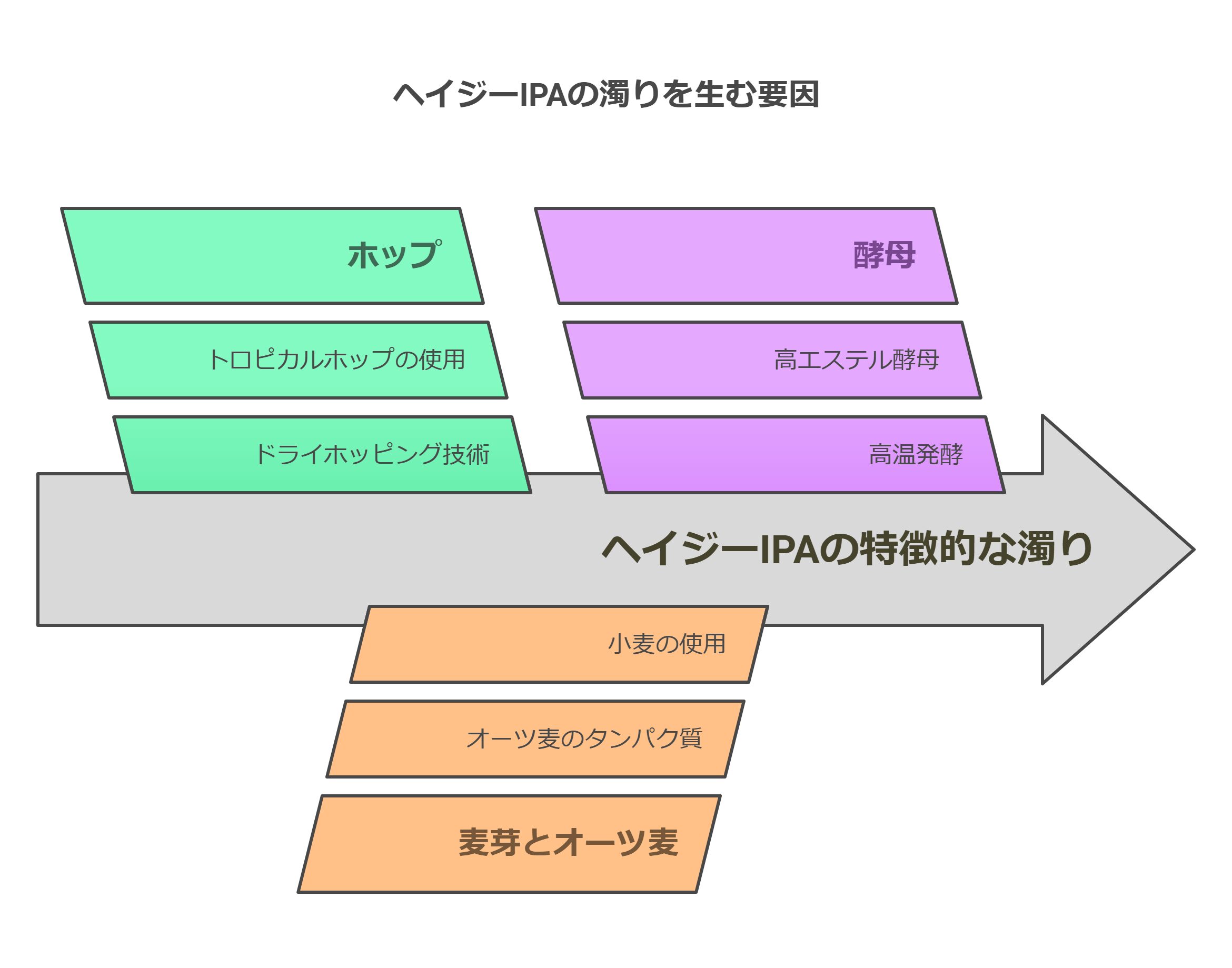

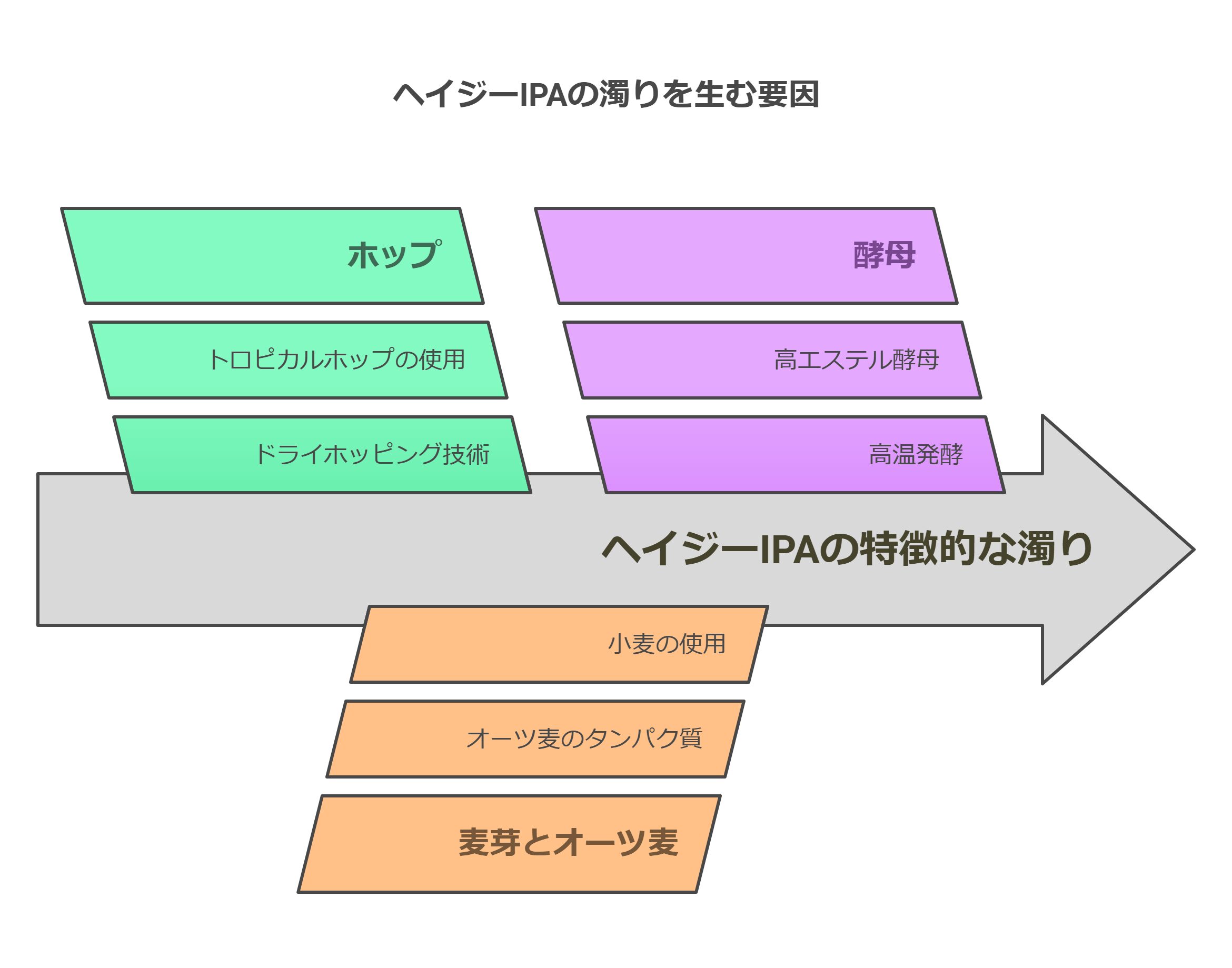

濁りの原因となっているのは、主にホップ、麦芽やオーツ麦、酵母の3つの要素です。

それぞれの役割を詳しく見ていきましょう。

ホップ

ヘイジーIPAでは、大量のホップが使用されます。

特に「ドライホッピング」と呼ばれる方法がよく用いられ、発酵後のビールにホップを追加することで、香りを強く引き出します。

この方法によってホップの成分がビールに溶け込み、結果的に濁りが生まれます。

ホップの種類も重要なポイントです。

ヘイジーIPAに使われるホップは、トロピカルフルーツのような香りを持つ品種が多く、これが独特のジューシーさを演出します。

ホップの樹脂成分やポリフェノールが液中に残ることで、霞がかった見た目が強調されます。

また、ホップの投入タイミングも濁りを左右します。

通常のIPAでは煮沸時にホップを入れることで苦味を強くしますが、ヘイジーIPAでは後半や発酵後に追加するため、ホップのアロマが際立ち、微粒子がビール内にとどまりやすくなります。

麦芽やオーツ麦

ヘイジーIPAは、一般的なIPAとは異なり、オーツ麦や小麦を多く使用することが特徴です。

これらの穀物が濁りを生み出す大きな要因となります。

オーツ麦には、タンパク質やβグルカンという成分が多く含まれており、ビールにとろみを与えます。

このため、ヘイジーIPAを口に含むと、シルクのようになめらかな口当たりを感じることができます。

小麦も同様に、濁りを強める役割を果たします。

小麦由来のタンパク質がビールに浮遊し、透明度を低くするのです。

これが、ヘイジーIPAの「霞がかった」見た目を作り出す大きな要素のひとつになっています。

また、麦芽の種類も濁りに影響します。

通常のIPAでは、発酵後にビールをクリアにするため、濾過を行ったり、クリアな仕上がりを目指した麦芽を選んだりします。

しかし、ヘイジーIPAでは、濁りをあえて活かすために、特定の種類の麦芽を使うことが多いです。

酵母

ヘイジーIPAの濁りには、酵母の影響も大きく関係しています。

通常のビールでは発酵後に酵母が沈殿し、取り除かれることが多いですが、ヘイジーIPAに使われる酵母はビール内にとどまりやすい性質を持っています。

特に、エステルと呼ばれる香り成分を多く生成する酵母が使われることが多く、これによってヘイジーIPA特有のトロピカルな香りが引き出されます。

この酵母は発酵中にビールの中を漂い、液体全体に混ざり込むことで濁りの原因となります。

さらに、ヘイジーIPAの発酵温度や環境も、濁りの形成に影響を与えます。

低温発酵ではなく、高めの温度で発酵させることで、酵母の働きを活発にし、よりフルーティーな香りと濁りを強調することができるのです。

このように、ホップ、麦芽・オーツ麦、酵母の3つの要素が絡み合うことで、ヘイジーIPA特有の濁りが生まれます。

見た目の美しさだけでなく、味や香り、口当たりにも大きく影響するこの濁りは、ヘイジーIPAの魅力のひとつと言えるでしょう。

ヘイジーIPAの特徴

ヘイジーIPAは見た目だけでなく、味わいも特徴的です。

普通のIPAとは違い、苦味が控えめで、フルーティーな香りが際立っています。

口に含むと、マンゴーやパイナップル、柑橘系のフレーバーが広がり、ジュースのように爽やかに飲めるのが魅力です。

実際に飲んでみると、IPA特有のガツンとくる苦味はほとんどなく、ホップの持つトロピカルな香りがしっかり楽しめます。

普段、苦いビールが苦手な人でもヘイジーIPAなら美味しく感じることが多いです。

また、炭酸が柔らかいのも特徴のひとつです。

IPAの中には強炭酸で刺激的なものもありますが、ヘイジーIPAは口当たりがなめらかで、飲みやすい仕上がりになっています。

そのため、ゴクゴクと飲みやすく、ついもう一杯飲みたくなってしまうのが困りものです。

ヘイジーIPAの製法

ヘイジーIPAは、普通のIPAと比べて独特な製法が使われています。

その最大の特徴は「レイトホッピング」と「ドライホッピング」です。

レイトホッピングとは、煮沸の終盤でホップを投入する方法です。

通常のIPAでは煮沸の序盤にホップを加えることで苦味を引き出しますが、ヘイジーIPAでは苦味を抑え、ホップのアロマを最大限に活かすためにこの方法が使われます。

さらに、ドライホッピングは発酵が進んだ後にホップを投入する方法で、ビールに香りをしっかり残しつつ、ホップの微粒子を残すことで濁りの原因にもなります。

この手法によって、フルーティーで香り豊かなビールに仕上がるのです。

発酵に使われる酵母もポイントです。

通常のIPAでは沈殿しやすい酵母を使いますが、ヘイジーIPAでは液中にとどまりやすい酵母を使用します。

この酵母が濁りを生み、口当たりをまろやかにしてくれます。

ヘイジーIPAを美味しく楽しむコツ

ヘイジーIPAを楽しむには、適切な温度で飲むのが大切です。

冷やしすぎると香りが立ちにくくなるので、7~10℃くらいがベスト。

グラスに注ぐときも、優しく注ぐことで濁りが均一になり、味のバランスが良くなります。

個人的には、ヘイジーIPAにはフルーティーな料理がよく合うと感じます。

例えば、柑橘系のドレッシングを使ったサラダや、グリルしたチキンと一緒に飲むと、ビールのジューシーさが引き立ちます。

さらに、デザートとしてチーズケーキと合わせるのもおすすめ。

ヘイジーIPAのトロピカルな風味とチーズの濃厚さが絶妙にマッチします。

まとめ

ヘイジーIPAの濁りには、ホップの微粒子、小麦やオーツ麦の成分、そして特殊な酵母が関係しています。

独自の製法によって生まれるその霞がかった見た目は、単なる見た目の特徴ではなく、香りや口当たりにも影響を与えています。

実際に飲んでみると、まるでフルーツジュースのようなジューシーな味わいで、IPAの苦味が苦手な人でも楽しめるのが魅力です。

最近はクラフトビールのお店やスーパーでもヘイジーIPAを見かける機会が増えてきたので、まだ飲んだことがないなら、ぜひ試してみてください。

きっと新しいビールの楽しみ方が見つかるはずです。

コメント