近年、日本のクラフトビール市場は急速に拡大しており、世界的なビールのトレンドに乗って、多くのビール愛好者に支持されています。

かつては、ビールと言えば大手メーカーのものが主流でしたが、今では多種多様なクラフトビールを楽しむことができるようになりました。

この市場の推移について、どのように変化してきたのかを詳しく見ていきたいと思います。

私も、クラフトビールを初めて飲んだ時の感動を今でも覚えています。

その個性豊かな味わいに、ビールの世界がこんなに広がっているなんて!と驚いたものです。

この記事では、クラフトビールがどのように日本で普及し、どのような背景があったのかを振り返りながら、市場の変遷を解説していきます。

日本におけるクラフトビールの起源とその誕生

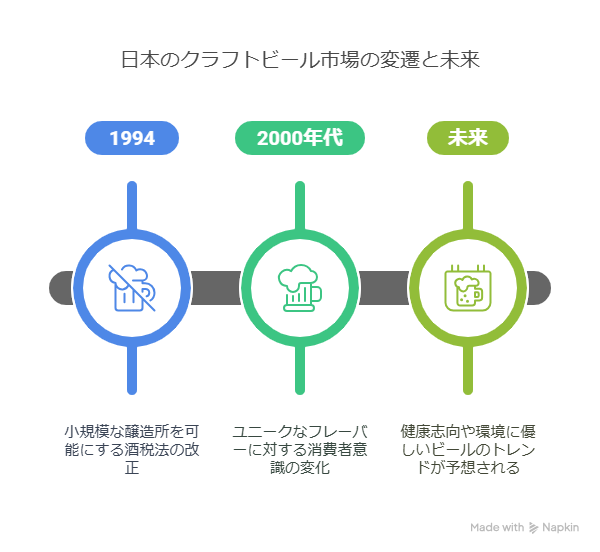

クラフトビールが日本に登場したのは、1990年代後半のことです。

それ以前、ビール市場のほとんどは大手のビールメーカーが占めており、個性的なビールはほとんど存在しませんでした。

しかし、1994年、酒税法が改正され、小規模な醸造所でもビールを製造できるようになったことが、クラフトビールの誕生を後押ししました。

この改革により、個性を大切にした多種多様なビールを作り出すことが可能となり、クラフトビールの先駆けとなる醸造所が次々と登場しました。

クラフトビールの存在を初めて知ったのは、友人から「このビール、めちゃくちゃ美味しいよ!」と紹介されたことがきっかけでした。

それは、まさに日本のクラフトビールの黎明期にあたる時期で、個性的なビールが少しずつ登場し始めていました。

日本におけるクラフトビールの誕生は、まさに小さな革命だったのです。

クラフトビール市場の拡大と人気

クラフトビール市場の拡大と人気の背景について解説します・

クラフトビール市場の初期段階と拡大の起点

1990年代後半、日本でクラフトビールが登場した当初、その存在は限られた地域や特定の愛好者層にしか知られていませんでした。

大手ビールメーカーが支配する市場において、クラフトビールはまだ少数派であり、認知度も低かったのです。

1994年に酒税法が改正され、小規模な醸造所でもビールを作ることができるようになったことが、クラフトビールの市場開拓に重要な転機をもたらしました。

その後、少しずつ個性あふれる小規模な醸造所が日本各地で生まれ、クラフトビールの種類も多様化しました。

しかし、初めはまだ、その魅力を多くの人々に伝えるのは容易ではありませんでした。

多くの日本人は、普段飲んでいるのが大手メーカーのビールだったため、クラフトビールは「一部の人だけが楽しむ特別な飲み物」という認識を持っていました。

価格も一般的なビールに比べて高めであったため、広く消費されることには時間がかかりました。

消費者の意識の変化

2000年代に入ると、消費者のビールに対する意識が大きく変わり始めました。

日本国内での生活様式やライフスタイルの変化、特に若い世代の価値観がクラフトビールの拡大に大きな影響を与えました。

消費者は、従来のビールとは異なる、より個性のある味や香りを求めるようになったのです。

この時期に、日本でも「食の多様化」や「こだわりのものを選ぶ」という意識が高まりました。

日本のビール市場において、品質や味わい、製造過程に対する関心が急速に高まったことが、クラフトビールの人気を後押ししました。

特に、「自分だけの一杯を見つけたい」「特別な味わいを楽しみたい」といった需要が、クラフトビール市場の拡大に寄与したのです。

また、消費者がより健康やライフスタイルに配慮するようになったことも影響を与えました。

クラフトビールは、従来のビールに比べて手作り感があり、製造過程で添加物が少ないことから、健康志向の消費者にも支持されるようになりました。

さらに、クラフトビールは独自のフレーバーや香りが特徴的で、食事との相性を楽しむことができるため、グルメ志向の消費者にも好まれる傾向が強くなりました。

地産地消と地域活性化

クラフトビールの普及には、地産地消の考え方が重要な役割を果たしました。

地元で醸造されたビールを応援するという動きは、クラフトビールを飲むことが地域経済を支援するという認識を生むとともに、地域特有の文化や特色を大切にするという価値観とも合致しました。

例えば、ある地方で育まれた独特の原料を使ったクラフトビールがその地域を代表する飲み物となり、観光客にも親しまれるようになりました。

この「地産地消」への関心は、ビールを単なる飲み物としてではなく、その土地の特産品や文化を感じるための手段として捉えることを促進しました。

私自身も、旅行先で地元のクラフトビールを味わう際、その土地ならではのフレーバーや香りに感動したことが何度もあります。

その土地の風味を感じながらビールを楽しむことは、食の楽しさや旅行の醍醐味を倍増させるものです。

このように、クラフトビールはただの飲み物にとどまらず、その地域の文化や特産品とのつながりを感じるための手段でもあるのです。

SNSとメディアの影響

また、SNSやインターネットメディアの普及も、クラフトビールの人気を後押ししました。

InstagramやTwitterなどで、クラフトビールを楽しむ写真を投稿することが流行し、消費者同士のコミュニケーションを促進しました。

特にビールのラベルやビジュアルが魅力的なクラフトビールは、SNSでのシェアや紹介が効果的に拡大し、クラフトビールの認知度を一気に高めることとなりました。

加えて、テレビ番組や雑誌でもクラフトビール特集が組まれることが多くなり、一般の人々にその魅力が広まりました。

クラフトビールに関する情報を手軽に手に入れることができるようになり、多くの人がクラフトビールを飲むことを身近に感じるようになったのです。

私もSNSを通じて新しいクラフトビールを知り、実際に購入して楽しんでいます。

SNSでの情報交換を通じて、クラフトビールの世界がどんどん広がり、多くの人とその魅力を共有できることにワクワクしています。

クラフトビールの多様化と挑戦

クラフトビールが広がる中で、消費者のニーズはさらに多様化しました。

これまでのクラフトビールは、主にIPAやペールエールなどの苦味が強いビールが人気を集めていましたが、最近では、ライトな味わいやフルーツの香りを生かしたビール、さらには低アルコールやグルテンフリーのクラフトビールなどが登場し、消費者の選択肢が広がりました。

私自身も、クラフトビールを選ぶ際に、種類の豊富さに驚くことがあります。

以前は苦味が強いものが主流でしたが、最近ではフルーティで飲みやすいビールや、まろやかな味わいのものまで、実に多彩な選択肢があることを実感しています。

これからクラフトビールに挑戦する方にも、きっと自分の好みに合った一杯が見つかるはずです。

クラフトビール市場の未来

現在、クラフトビール市場はさらに拡大を続けており、特に若い世代のビール愛好者を中心に人気を集めています。

2020年以降はコロナ禍による外出自粛の影響を受け、クラフトビールのオンライン販売が急増しました。

多くのクラフトビールメーカーが自社のオンラインショップを開設し、消費者との直接的な繋がりを深めています。

また、クラフトビールフェスティバルやイベントも増え、ビールを通じて交流する場が提供されています。

こうしたイベントでは、様々な醸造所が自慢のビールを提供し、ビールの楽しみ方を広げています。

今後、クラフトビール市場はさらに多様化し、特に「ヘルシー志向」や「環境に優しいビール」などのトレンドが進むと予想されます。

低アルコールやグルテンフリー、オーガニックなビールなど、消費者の多様なニーズに応える新たなクラフトビールが登場することでしょう。

私自身もこれから、より健康志向なビールや新しいトレンドのクラフトビールに挑戦してみたいと考えています。

これからの市場がどう進化していくのか、とても楽しみです。

クラフトビールの展望と今後の課題

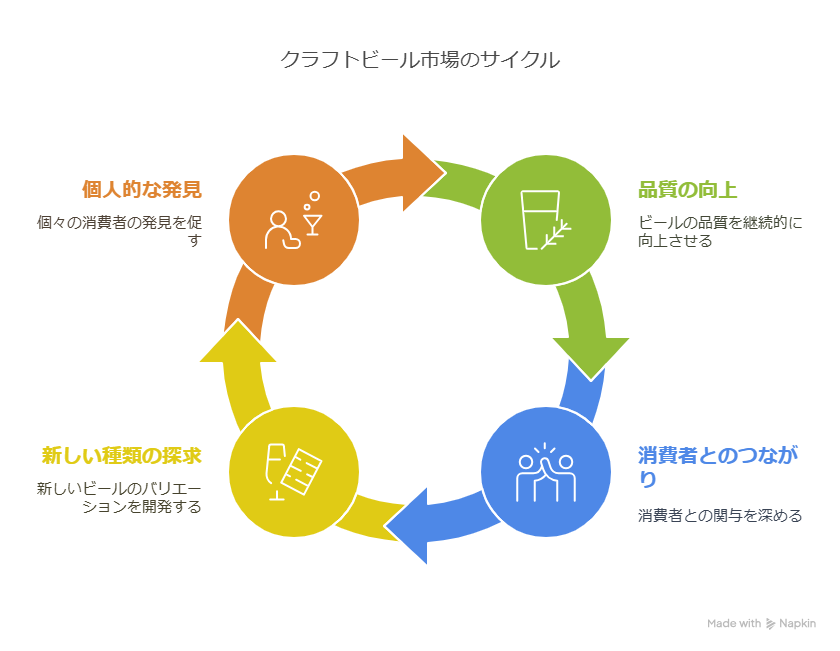

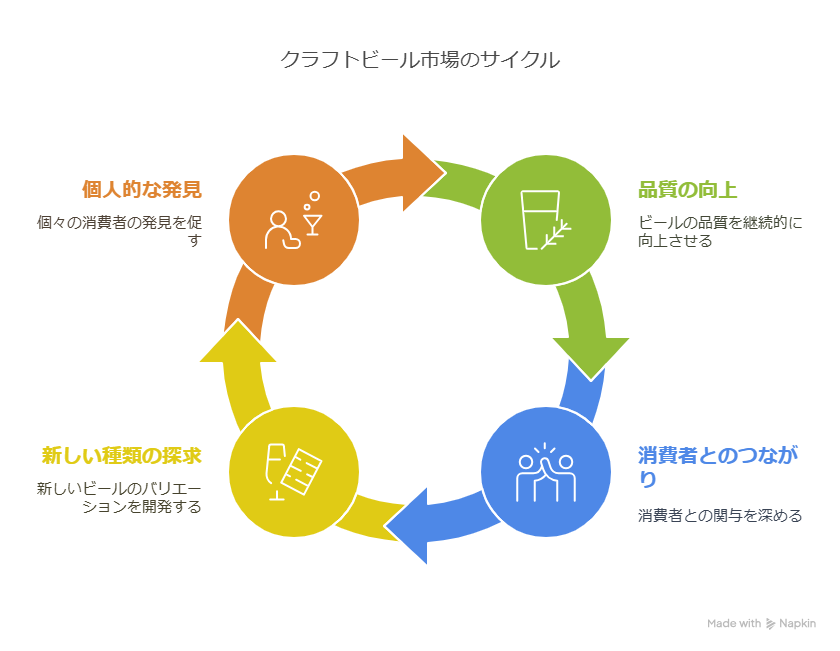

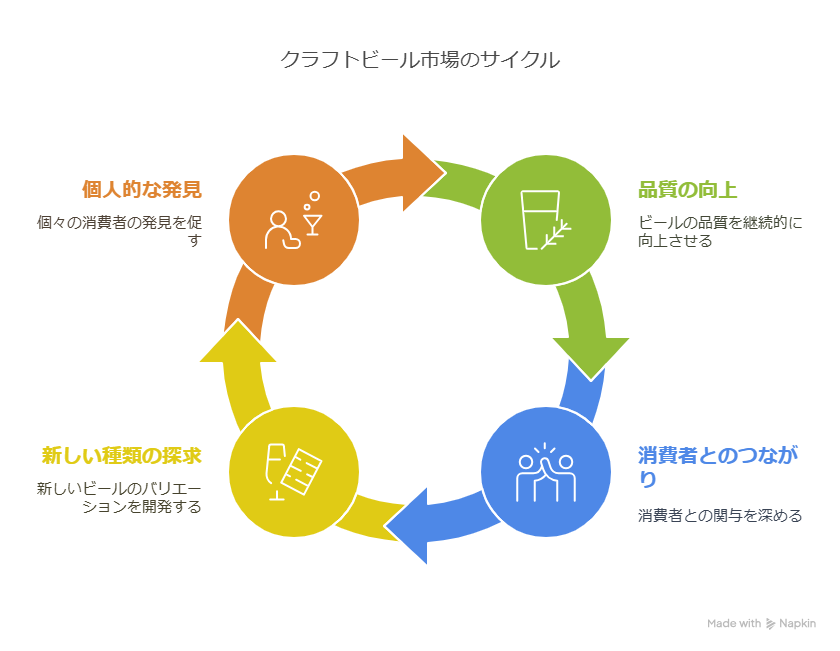

クラフトビール市場の成長を支えているのは、その品質と独自性に対する消費者の期待です。

しかし、課題もあります。それは、競争が激化する中で新規参入が難しくなってきていることです。

また、クラフトビールは原材料にこだわりが強いため、製造コストが高くなりがちで、価格の面でも工夫が求められます。

さらに、消費者がどれだけ多くのクラフトビールに触れ、理解を深めるかが今後の市場拡大にとって重要なポイントとなります。

クラフトビールの多様性を知ってもらうために、より多くの情報提供や体験イベントが必要です。

私自身は、クラフトビールの魅力をもっと多くの人々に知ってほしいと思っています。

新しいスタイルのビールや、まだあまり知られていない醸造所を試してみることで、さらにクラフトビールの世界が広がっていくと感じています。

まとめ

クラフトビールの市場は、1990年代の登場から急速に成長し、今では日本のビール業界に欠かせない存在となりました。

消費者の嗜好の多様化とともに、その種類も豊富になり、今後もさらに進化することが予想されます。

クラフトビールが市場で成長を続けるためには、品質の向上や消費者とのつながりを深めることが重要です。

これからもクラフトビールの魅力を感じながら、新しい種類に挑戦していきたいと思っています。

クラフトビールの未来に期待しながら、あなたも自分にぴったりの一杯を見つけてみてください。

コメント