岩手県というと、まず頭に浮かぶのは雄大な自然や、宮沢賢治の詩に出てきそうな静かな風景かもしれません。

でも、最近ちょっと面白い動きがあるんです。

実は、クラフトビールの世界でも岩手は今、注目を集めている地域なんですよ。

自分が初めて岩手のクラフトビールを飲んだのは、友人に連れられて行った盛岡の小さなビアバーでした。

「地元のやつ、飲んでみてよ」と言われて何気なく頼んだ一杯。香りを嗅いで、口に含んだ瞬間、思わず「おっ」と声が出たのを今でも覚えています。

あれは確かベアレンのクラシックだったかな。麦の味がしっかりしてて、でも重すぎず、すーっと飲める。

でもあとにちゃんと残るコク。

まるで、岩手の空気そのまんまが詰まってるような一杯でした。

そこで今回の記事では、岩手県のクラフトビールの特徴とは?独特な味わいと地元の魅力について解説していきます。

それでは最後までお読みください(^▽^)/

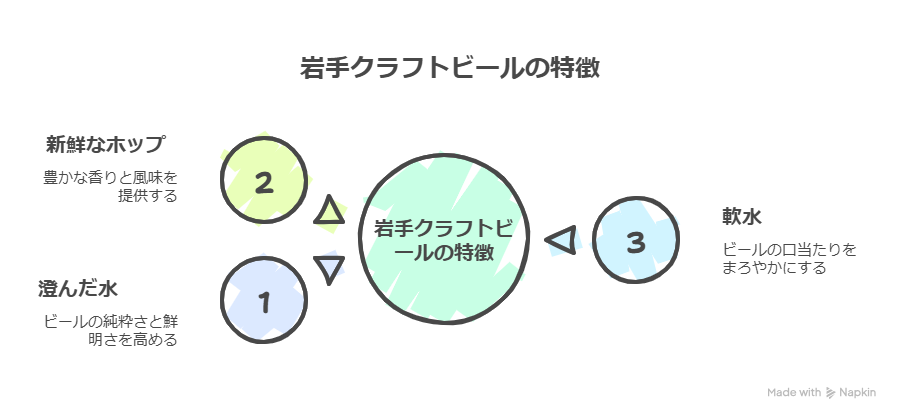

岩手県のクラフトビールの特徴とは?

岩手のビールの美味しさって、やっぱりこの土地の自然がものを言ってると思うんですよね。

特に水。

これはどのブルワリーの人に話を聞いても口をそろえて言うことなんですが、岩手の水は本当に澄んでるし、柔らかい。

そしてホップ。

遠野市は全国的にも知られたホップの産地で、夏には一面緑のカーテンが広がります。

そのホップ畑を見学したことがあるんですが、風が吹くたびにふわっと香りが漂ってきて、それだけで気持ちが高ぶってしまいました。

まるで、これからどんなビールになるのか、ホップたちがささやいてるみたいな感覚。

この遠野産のホップを使ったビールは、香りがとてもフレッシュなんです。

柑橘っぽさと草のような青さが絶妙で、飲んでいて思わず深呼吸したくなるような感覚に包まれます。

まさに“自然を飲む”ってこういうことなんだなと感じた瞬間でした♬

岩手の軟水がもたらすやわらかい口当たり

水って普段あまり意識しないかもしれないけれど、ビールにとってはまさに命の源。

岩手の水は、山から流れる軟水が中心で、口に含んだときにピリつきがなく、丸みを感じます。

これがビールの舌ざわりを決めるんですよね。

実際、盛岡のあるブルワリーで飲んだピルスナーは、驚くほどなめらかで、喉をすべるように流れていきました。

その理由を聞いたら、「水に何も足してない」ってこと。湧き水そのままを使ってるそうで、「そりゃ美味いわけだ」と妙に納得してしまいました。

遠野ホップの個性と香りの豊かさ

ホップに関しては、やっぱり遠野市が全国的に有名です。

あの町に一歩足を踏み入れると、いたるところにホップの気配があります。

夏の農道を歩いていると、背丈を超えるホップのツルが空に向かって伸びていて、風が抜けると一帯に緑の匂いが立ちのぼるんです。

この遠野産のホップは、香りがとにかく鮮やか。

とくに柑橘系のさわやかさと、ハーバルな青さのバランスが絶妙なんですよ。

IPAに使うと、しっかりした苦味の中に、鼻に抜けるような爽快な香りが立ち上がって、つい「もう一口」とグラスに手が伸びるんですよね。

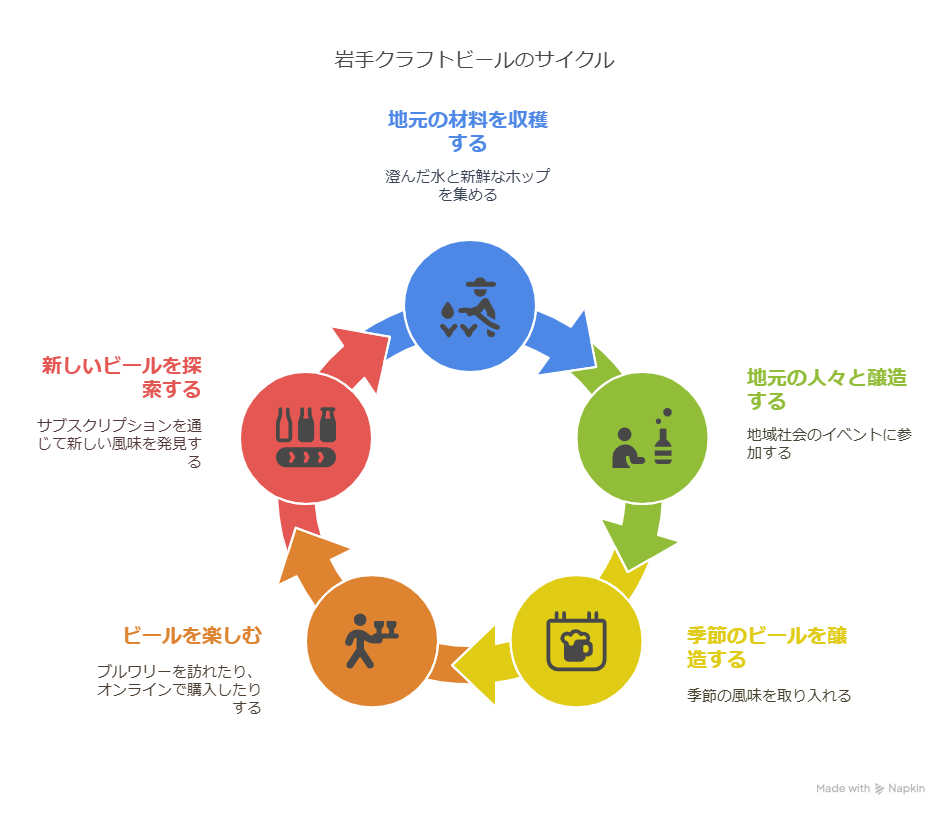

風土に根ざしたビールづくりの精神

岩手のクラフトビールのもうひとつの魅力は、“地元に根ざしている”という点。

単に原料が地元産というだけでなく、「この場所だからこそ生まれる味」がちゃんとあるんです。

地元の人たちが、昔から受け継いできた感覚を、ビールという形で表現しているような、そんな印象。

例えば、あるブルワリーでは、地域の人と一緒にホップを育て、収穫祭を兼ねてビールを仕込むイベントがあったりします。

参加したときは、ホップの摘みたての香りに包まれながら、手作業で選別したり、笑いながら麦汁をかき混ぜたり。

まさに「この土地の味ってこうやってできるんだな」と肌で感じた時間でした。

四季を感じる限定醸造

岩手のクラフトビールって、季節ごとに出る限定ビールも多いんです。

例えば春には、山菜をテーマにしたペールエール、夏にはフレッシュホップのセゾン、秋には焙煎した麦芽を使った深い色合いのポーター、そして冬にはスパイスを利かせたウィンターエールなど。

こういう季節感って、やっぱり東北ならではだなと思います。

寒暖差が大きいからこそ、味のバリエーションに幅が出るし、気候に合わせた飲み方が自然に馴染んでくる。

ビールを通して季節を感じる、そんな贅沢な時間を届けてくれるのも、岩手のクラフトビールの魅力のひとつです。

岩手県のクラフトビールの独特な味わい

クラフトビールって、どれだけ“その土地らしさ”を詰め込めるかが勝負みたいなところがあると思うんですけど、岩手のブルワリーはその点でもすごく個性的。

例えば一関市の「いわて蔵ビール」では、地元の山椒を使ったスパイスエールなんていう変わり種を出しています。

初めて飲んだときは正直ちょっと構えました。

でもひと口目で完全にやられましたね。

爽やかな刺激が鼻に抜けて、口の中に残る余韻がまるで和食を食べているときのような感じ。しかも意外と肉料理との相性がいいんです。

ほかにも、三陸産の牡蠣を使ったスタウトがあったりして、思わず「これっておつまみじゃなくて、もう“料理”じゃない?」って言いたくなるようなものばかり‼

クラフトビールの世界って本当に奥が深いし、岩手はその中でもかなり“遊び心”と“地元愛”が詰まってる場所だと思います。

岩手県のクラフトビールの地元の魅力

歴史の重みがある土地だからこそ、伝統と今っぽさのバランスがすごく絶妙なんですよね。

例えば「いわて蔵ビール」は、もともと日本酒を作っていた酒蔵が母体。

だから、ビールにもどこか“和”の感覚が息づいてる感じがあるんです。

ラベルデザインにもちょっとしたこだわりがあって、和紙風の質感だったり、書道風のロゴだったり。

こういう細かいところがまた、心をくすぐるんですよ。

一方で、「遠野麦酒」なんかは比較的新しいブルワリーで、若い人たちが中心になって運営してるところ。

地元のホップ農家と連携して、毎年新しいビールを作ってるんです。

そういうフレッシュな感覚と、昔ながらの職人気質が混ざり合ってるのが、岩手のクラフトビール界隈の面白さなんだと思います。

岩手のクラフトビールを楽しむ方法

実際に現地に行ってブルワリー巡りするのはもちろんおすすめです。

でも、忙しい日常の中でなかなか時間が取れないって人も多いですよね。

そんな時は、地元のショップやオンラインでの取り寄せも便利です。

ちなみに、自分は盛岡に行った帰り、駅ビルで何本か買って帰ったんですけど、帰宅してから夜な夜な飲み比べるのが楽しみで仕方なかったです。

冷蔵庫開けるたびに「今日はどれにしようかな~」って、まるで宝箱を開けるみたいな気分でした。

特に面白かったのが、一本一本にちゃんとストーリーがあること。

どこで作られて、どんな人が関わって、どういう思いが詰まってるのか。

飲む前にちょっとその背景を読んでから味わうと、同じビールでも感じ方が全然違ってくるんですよね。

クラフトビールのサブスクリプションで広がる楽しみ

最近ハマってるのが、クラフトビールのサブスク。

これ、本当におすすめです。

月に一度、自分の家にご当地ビールが届くって、ちょっとしたご褒美タイムになるんですよ。

中でも、岩手のブルワリーが参加しているサブスクがあって、それを知ったときはすぐに申し込んじゃいました。

遠野のフレッシュホップビールとか、いわて蔵の季節限定スタウトとかが届いて、毎月届くたびに小さな旅行気分です。

やっぱり、現地に行けなくても、味を通じてその土地を感じられるっていうのは、すごく贅沢なこと。

家でゆっくりくつろぎながら、グラスに注いで、香りを楽しんで、ゆっくり味わう。

そんな時間って、忙しい日常の中で忘れがちだけど、実はすごく大切なことなんじゃないかと思うんです。

まとめ

岩手県のクラフトビールって、ただの“おいしいお酒”じゃないんですよね。

自然と人と歴史が一緒になって生まれた、ひとつの物語。飲めば飲むほど、その背景や作り手の思いが染みてきて、ただの晩酌じゃなくなっていく。

自分にとってビールって、ちょっとした幸せの象徴みたいな存在なんですけど、岩手のクラフトビールはその中でも特別。

これからも季節ごとにいろんな種類を試していきたいなと思っています。

もし、まだ岩手のクラフトビールを飲んだことがないなら、まずは一本、手に取ってみてください。

きっと、最初の一杯が、新しい世界の扉を開いてくれるはずです。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました^^

で楽しむビールとおつまみの最強の組み合わせを紹介-300x158.jpg)

コメント