岩手県には、自然豊かな環境と歴史ある食文化を背景にした、個性豊かなクラフトビールがたくさんあります。

そしてそれに負けないくらい魅力的なのが、素朴で味わい深い郷土料理の数々。

実際にいくつかのペアリングを試してみて、「これは最高に合う!」と感じた組み合わせを紹介します。

食べることが好き、飲むことも好きな方には、ぜひ味わってほしい岩手の“うまいもん”たち。

旅行気分で読み進めてみてください。

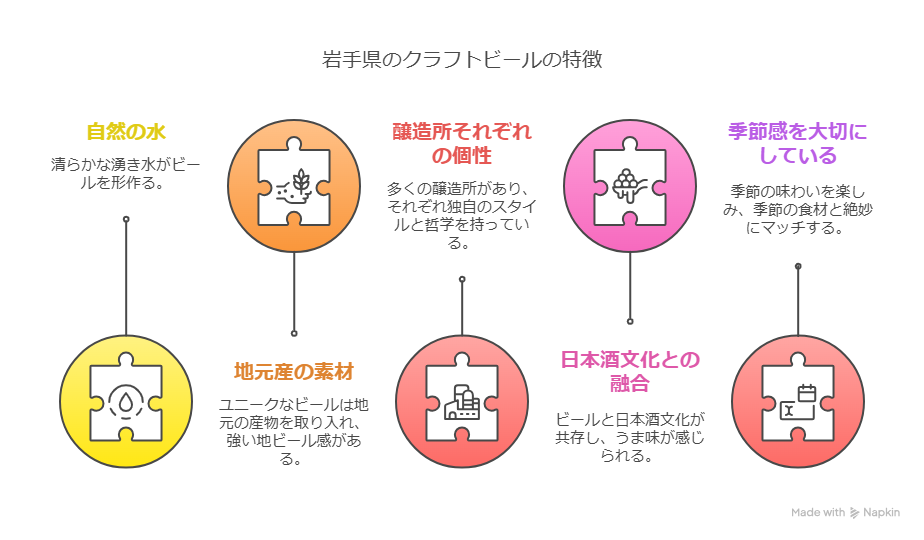

岩手県のクラフトビールの特徴

岩手県のクラフトビールは、自然の恵みと伝統的な醸造技術、そして地域の個性が詰まった味わいが大きな特徴です。

実際に飲んでみると、ほかのエリアのクラフトビールとは一味違った“岩手らしさ”が感じられるんですよ。

以下で、その魅力を詳しくご紹介しますね。

自然の水がビールの骨格をつくる

岩手県は、奥羽山脈や北上山地といった雄大な山々に囲まれ、清らかな湧き水や伏流水が豊富です。

ビール造りにとって「水」は命といってもいい存在。

岩手のビールはこの美味しい天然水を使って仕込まれているので、全体的にやさしい口当たりとキレのある後味が特徴です。

私が個人的に感じたのは、重すぎず軽すぎない“飲み疲れしない味”。

何杯飲んでも胃が重くならないような、そんなクリアな印象がありました。

地元産の素材にこだわっている

岩手のクラフトビールは、地元の農産物や特産品を積極的に取り入れているところが魅力的。

たとえば:

- 一関産の山椒を使ったスパイスエール

- 三陸産の牡蠣を使ったスタウト

- 地元ホップを使ったIPAやペールエール

など、岩手だからこそ味わえる「地ビール感」がしっかりとあります。

ビールに使われる副原料が、まるで郷土料理の材料のように見えてくるのも面白いポイントで、「食」とのペアリングが自然とマッチする理由にもなっています。

醸造所それぞれの個性

岩手にはいくつものクラフトビールの醸造所があり、それぞれに個性と哲学があるのも見逃せません。

代表的なところだと

- いわて蔵ビール(世嬉の一酒造/一関市):日本酒造りの技術を活かしたクラフトビールで、和食との相性も抜群。

- ベアレンビール(盛岡市):ドイツの伝統を守るクラシックなスタイルで、モルトの旨味を大切にしたビールを造っている。

- 遠野麦酒ZUMONA(遠野市):ホップの町・遠野ならでは。地元産ホップを贅沢に使ったフレッシュな香りのビールが楽しめる。

どこも共通して「地元の風土を活かす」という姿勢があって、観光がてらにビール巡りをするのもすごく楽しいですよ。

日本酒文化との融合

岩手県は南部杜氏に代表される日本酒の名産地でもあります。

そのため、日本酒文化とクラフトビールが共存していて、お互いの影響を感じることも。

いわて蔵ビールのように日本酒の技術を応用しているケースもありますし、米麹や酒粕を副原料にしたビールもちらほら見かけます。

これがまた、ほんのり甘みがあったり、旨味が深かったりして、日本酒好きにはたまらない味わい。

クラフトビールだけど、日本的な“うま味”が感じられるのは、岩手ならではの魅力です。

季節感を大切にしている

岩手のクラフトビールは、春夏秋冬の季節感をビールで表現するという楽しみもあります。

春には山菜や桜をイメージした爽やかなビール、秋には芋や栗に合わせたほっこり系のビールなど、まるで旬の料理のように季節に寄り添った味を作ってくれるんです。

これは実際に、四季を肌で感じる岩手県ならではの感性かもしれません。

総じて、岩手のクラフトビールは「素朴だけど奥深い」

派手さはないけれど、何杯飲んでも飽きない、飲み手に寄り添うような優しさがある。

それが岩手県のクラフトビールの最大の特徴だと思います。

自然を感じながら、丁寧に造られたビールをゆっくり味わう——そんな時間が、心をじんわり癒してくれます。

グラスの向こう側に、岩手の風景や人々の温かさが見えるような気がするんですよね。

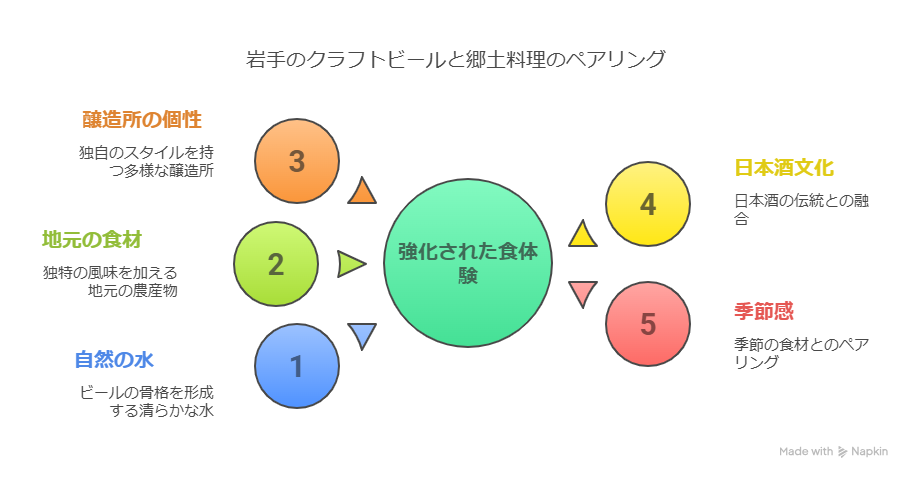

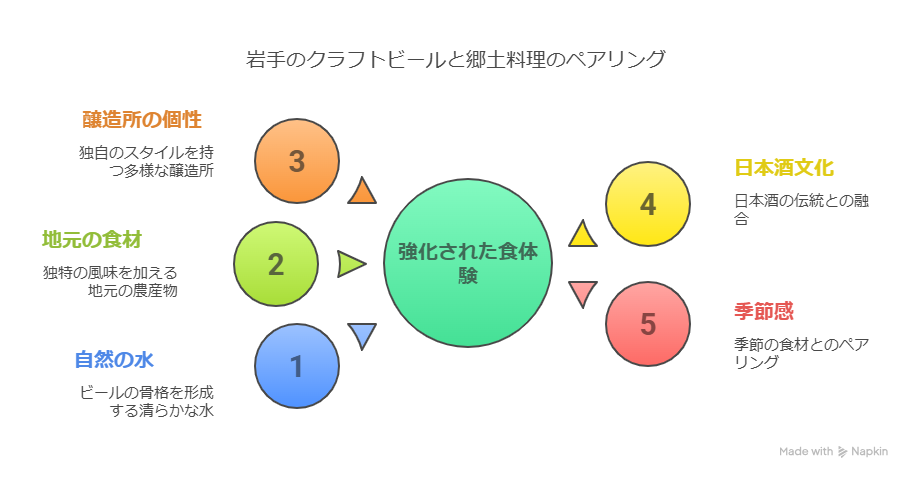

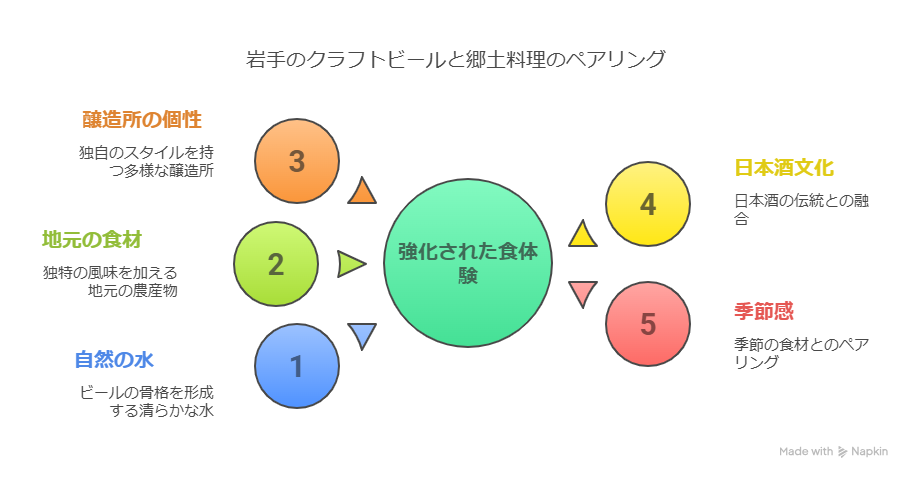

岩手県クラフトビールと岩手県の郷土料理とのペアリング

岩手の郷土料理は、豪華というよりは質素で実直。

昔ながらの食文化を大事にしていて、素材の旨味を引き出す工夫がされています。

これが、実はクラフトビールとすごく合うんです。

ビールの香りや味わいを引き立てる“名脇役”のような料理がたくさんあって、それぞれの良さを損なうことなく、むしろ互いを高め合う。

そんな組み合わせに出会えたときの喜びといったら、ほんとたまりません。

ヴァイツェンとひっつみ

まず外せないのが「ひっつみ」。

これは、練った小麦粉の生地を手で“ひっつまんで”(引きちぎって)汁に入れて煮込んだ料理で、岩手県南部を中心に親しまれています。

鶏肉や季節の野菜と一緒に煮込んだ出汁がまた美味しくて、生地がもちもちしていて、お腹にも心にも優しい味。

おばあちゃんの家で出てきそうな、どこか懐かしさを感じる料理です。

寒い季節に体が芯から温まる、そんな一杯です。

クラフトビールとペアリング

小麦麦芽を使った「ヴァイツェン」は、フルーティーなバナナのような香りとやわらかい口当たりが特徴。

クセが少なく、誰にでも飲みやすいビールです。

夏場の夕暮れにキリッと冷やして飲むと最高なんですよ。

このビールと驚くほど相性が良かったのが「ひっつみ」。

小麦粉を練った生地をちぎって、鶏出汁や野菜と一緒に煮込んだ岩手の家庭料理です。

もちもちの生地が出汁を吸って、噛むたびにジュワッと旨味が広がります。

実際に合わせてみると、ヴァイツェンの優しい酸味が、ひっつみの素朴な味わいとぴったりマッチ。

身体に染み込むような温かさがあって、特に冬におすすめの組み合わせです。

三陸牡蠣のスタウトとまめぶ汁

NHKの朝ドラ「あまちゃん」で全国区になった「まめぶ汁」。

もともとは久慈市山形町(旧山形村)の料理で、見た目は味噌汁っぽいのに、中に甘い「まめぶ団子」が入っているという衝撃の一品。

団子の中には黒砂糖とクルミが入っていて、噛むとジュワっと甘さが広がります。

一緒に入っている野菜や出汁は醤油ベースでしょっぱいので、甘じょっぱいバランスがクセになる味です。

最初はびっくりするかもしれませんが、じわじわとハマる、不思議な魅力を持っています。

クラフトビールとペアリング

濃厚な黒ビール、スタウト。

これが「三陸牡蠣のスタウト」になると一気に海の香りが増して、個性的な一杯になります。

最初はちょっと戸惑うかもしれないけど、これがまたクセになる味。

そしてこのスタウトと一緒に試してもらいたいのが、久慈市の郷土料理「まめぶ汁」。

小麦粉で作った団子の中にクルミと黒砂糖が入っていて、それを醤油ベースの汁で煮込むという、なんとも不思議な料理。

でも食べてみると、その甘じょっぱさにハマります。

スタウトの苦味とコクが、まめぶの甘さと絶妙に混ざり合って、まるでスイーツとコーヒーを一緒に楽しんでいるような感覚。

これは、ちょっと変わり種を求める人にはぜひ挑戦してほしいペアリングです。

ジャパニーズスパイスエール山椒と小豆ばっとう

「ばっとう」とは、すいとんや手延べうどんのようなものを指す岩手の方言で、これを甘い小豆汁に入れたのが「小豆ばっとう」。

おやつのようであり、食事のようでもある独特の一品で、三陸沿岸や岩手県北で特によく食べられています。

ほんのり塩気があることもあり、甘すぎず、優しい味わい。

これに山椒入りのクラフトビールを合わせたとき、甘さとスパイスのバランスが驚くほどマッチして、新しい扉が開いたような気がしました。

クラフトビールとペアリング

「ジャパニーズスパイスエール山椒」は、一関産の山椒を使った珍しいビール。

開けた瞬間、山椒の爽やかでスパイシーな香りが広がって、思わず深呼吸したくなるような香り高さ。

合わせたのは、「小豆ばっとう」。

最初は正直「ビールに甘い小豆ってどうなの?」と思いましたが、意外とこれが合うんです。

山椒のピリッとした後味が小豆の甘さを引き締めてくれて、なんとも言えない余韻が残ります。

甘さとスパイスのバランスが絶妙で、大人の味ってこういうことか…と納得しました。

金色堂ゴールデンエールと山菜料理

「金色堂ゴールデンエール」は、平泉の中尊寺・金色堂をイメージして作られた、華やかな香りのビール。

パッケージからして上品で、贈り物にも喜ばれそうな一本です。

このビールには、春の味覚「山菜のおひたし」や「酢味噌和え」が抜群に合います。

特に、ウドやコゴミ、タラの芽などの苦味や渋みが、ゴールデンエールの爽やかな香りと絶妙にマッチ。

口の中に春が広がるような清々しさがあります。

ビールの香りが、まるで森林浴をしているような感覚をもたらしてくれるので、山菜料理と合わせると、よりいっそう自然の恵みを感じられます。

都会の喧騒から離れて、ゆっくりしたいときに飲みたくなるビールです。

ばっけ味噌(ふきのとう味噌)と ペールエール

春先になると登場するのが「ばっけ味噌」。

ばっけ=ふきのとうのことで、細かく刻んだふきのとうを味噌と砂糖で炒めたものです。

ほろ苦さと甘じょっぱさのバランスが絶妙で、ご飯のおともにもなるし、日本酒やクラフトビールにも合う万能選手。

口に入れると春の香りがふわっと広がって、「あぁ、もう春か」と感じさせてくれます。

地元の人たちはおにぎりの具や焼きおにぎりの味噌として使ったりもするそうですよ。

クラフトビールとペアリング

春の訪れを告げるばっけ味噌は、ほろ苦さと甘じょっぱさのバランスが特徴。

これに合わせたいのが、柑橘系の香りが広がるペールエールタイプのクラフトビールです。

例えば、遠野産ホップを使ったZUMONAのペールエールなら、ばっけの苦みに対してホップの苦みが調和して、お互いを引き立て合ってくれます。

ふきのとう特有の青っぽさがビールの香りと混ざり合って、まさに“春の味”になるんです。

私はこのペアリングで、春の縁側で日向ぼっこしてるような気分になりました。

口に広がる爽やかさとほんのりした甘みが、季節の移ろいをじんわり感じさせてくれるんですよね。

わんこそば × セッションIPA

言わずと知れた岩手名物「わんこそば」も、立派な郷土料理です。

盛岡市を中心に食べられていて、“食べ終わらないそば”として全国的にも有名。

一口サイズのそばが次から次へとお椀に入れられていくスタイルで、イベント感も楽しめる料理です。薬味やつゆを少しずつ変えながら、自分のペースで味を楽しめるのが魅力。

記録に挑戦してもいいし、のんびり味わってもOK。

ただ、予想以上にお腹にたまります。笑

クラフトビールとペアリング

わんこそばは、一口ごとの繊細な味わいとテンポのよい食べ方が魅力です。

これには、軽やかで飲みやすく、香りも楽しめるセッションIPAがぴったり。

ベアレンのクラシックなセッションIPAなら、食べ進めるごとにリフレッシュしてくれる感覚が心地よくて、食べ疲れないどころかより食が進む感じさえありました。

そばの薬味(ネギやわさび)とも相性がよく、苦みが後口をキュッと締めてくれるので、そばの風味がさらに際立ちます。

記録に挑戦するなら水よりもセッションIPAがいいかも…なんて冗談半分で本気になりそうでした。

はっと(はっとう)× ヴァイツェン

「はっと」は岩手県内陸部や県北でも食べられている、小麦粉の練り物を薄くのばして汁に入れた料理。

すいとんに似ているけど、生地がもっと滑らかで、ちゅるんとした食感があります。

具材は根菜やきのこ、ネギ、鶏肉などバリエーション豊かで、味付けは醤油ベースが多め。

個人的には、柚子胡椒を少し加えると味がキリっと締まってさらに美味しくなります。

寒い日にぴったりな、滋味あふれる一杯です。

クラフトビールとペアリング

小麦粉を使ったもっちりつるんとした「はっと」には、柔らかな口当たりのヴァイツェン系ビールがおすすめです。

ベアレン醸造所のヴァイツェンは、まさにこの組み合わせにぴったりな一本。

醤油ベースの汁と、やさしい小麦の甘みが溶け合って、食べ進めるほどに体も心もほぐれていくような感覚になります。

具材に入っている鶏肉や根菜の旨味にも寄り添ってくれて、どこか田舎のあたたかい食卓が浮かぶような味わいに。

このペアリングを試したとき、「これ以上ない冬のごちそうだな」と思いました。

のんびりした休日のお昼にゆっくり楽しむのもいいですよ。

南部せんべい汁 × ダークラガー(シュバルツ)

「せんべいを汁に入れるってどういうこと?」と最初は思ったけど、食べたら納得。

八戸市(青森)と盛岡市周辺で親しまれる料理で、南部せんべいの“おつゆ用”を使います。

肉や野菜、きのこなどが入った醤油ベースのスープに、割った南部せんべいを入れて煮込むと、ふやけすぎず、ほどよい歯ごたえが残った不思議な食感に。

お麩みたいでもあり、すいとんみたいでもあり…これはクセになります。

子どもにも人気の味で、食卓が一気にほっこりする一品です。

クラフトビールとペアリング

南部せんべい汁の香ばしさと醤油の風味に合わせたいのは、モルトのコクがしっかりと感じられるダークラガータイプのクラフトビールです。

ベアレンのシュバルツ(黒ラガー)なら、焦がし麦芽のロースト感が南部せんべいの焼き香とぴったり重なって、どこか懐かしさを感じるペアリングになります。

汁の中に溶け出したせんべいの旨味に、ビールの深みが寄り添うことで、一気に食卓が大人の味わいに。

夕方の晩酌に、この組み合わせで一日を締めくくると、なんだかすごく満ち足りた気分になりますよ。

体がほっと温まって、疲れがゆっくり溶けていく感じがたまりません。

岩手県の味を楽しむ旅

岩手県に行く機会があったら、観光だけじゃなくて、ぜひ地元のビールと料理もセットで楽しんでほしいです。

道の駅や地ビールバーでは、その土地ならではの味に出会えることが多くて、旅の満足度がぐっと上がります。

ちなみに私が最後に岩手を訪れたのは秋の終わり。

稲刈りが終わったばかりの田んぼを眺めながら飲んだクラフトビールの味は、今でも記憶に残っています。

もし遠方で岩手まで行けない場合でも、今はオンラインショップでビールも郷土料理も手に入る時代。

おうちで岩手旅行気分を味わうのもおすすめです。

家族と一緒にワイワイ楽しむのもいいし、週末のひとり時間にゆったり味わうのも贅沢ですね。

まとめ

クラフトビールと郷土料理というと、それぞれ単独で楽しむイメージがありますが、組み合わせてみると新しい発見がたくさんあります。

岩手の食と酒は、どちらも自然と文化に根差したもの。

だからこそ、組み合わせたときの調和が美しいんです。

ほんの少しの冒険心で、日常の食卓がグッと豊かになるかもしれません。

岩手の風土を感じながら、五感で味わうビールと料理の世界、ぜひ体験してみてくださいね。

で楽しむビールとおつまみの最強の組み合わせを紹介-300x158.jpg)

コメント