地酒や日本酒が有名な東北地方。

でも、最近じわじわ注目されているのが「クラフトビール」。

中でも岩手は、自然の豊かさと、地域ごとの文化がいい具合にミックスされていて、個性的なブルワリーが続々と登場しています。

東京や大阪では出会えないローカルな味。

旅の途中に立ち寄れる小さな工房。

ひとつの瓶に土地の空気が詰まっているような、そんなクラフトビールを求めて岩手を巡った体験を、今日はたっぷり語らせてください(^▽^)/

岩手県のクラフトビール

旅の目的は“味わう”こと。

ただ飲むだけじゃなく、作り手の想いや土地のストーリーに触れることで、一本のビールが特別な存在になります。

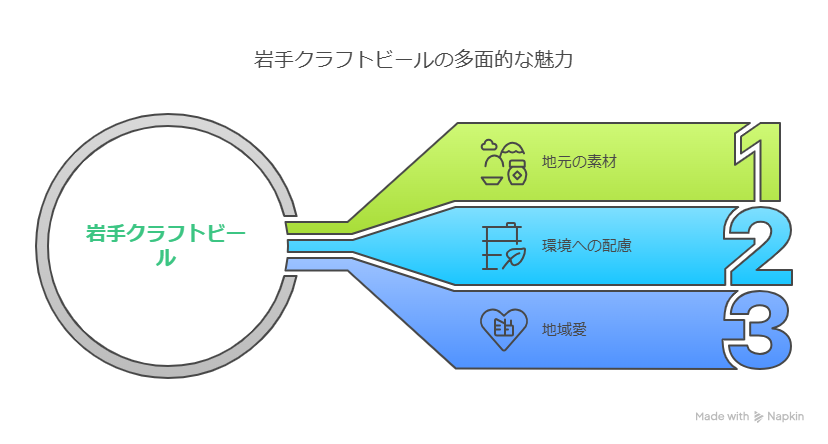

岩手のクラフトビールは「素材」に本気なんです。

湧き水や地元産の農作物、それに環境への配慮まで。

ラベルや名前にも地域愛があふれていて、まるで名刺代わりみたい。

暁ブルワリー(八幡平市)

山の中を走っていたら、森の中にひっそりと佇む建物を発見。

それが暁ブルワリーの八幡平ファクトリーでした。

この場所では、名水「金沢清水」を使って仕込みを行い、さらに地熱エネルギーで醸造をしているんです。

環境と共存するスタイルがすごく印象的でした。

印象に残ったのが「ドラゴンアイ スカイ」。

名前の由来は、八幡平山頂付近の“ドラゴンアイ”という自然現象。

味はというと、のどごし軽やか、だけど香りが上品で、山の空気をビールに閉じ込めたような感じでした。

ベアレン醸造所(盛岡市)

盛岡のベアレン醸造所では、ドイツから移設された本格的な醸造設備で作られたビールが味わえます。

「クラシック」は、まさに王道中の王道。

麦芽の甘みとほのかな苦みのバランスが絶妙で、いつまでも飲んでいられる味でした。

私が行ったときは、直営のレストランでビールに合うドイツ料理と一緒に楽しめました。

やっぱり現地で飲むビールは、雰囲気込みで最高に美味しいんですよね♪

三陸ビール(大船渡市)

海沿いをドライブしてたどり着いた大船渡で見つけたのが「三陸ビール」。

ここでは、陸前高田のゆず、気仙椿、三陸産の牡蠣など、地元食材をふんだんに使ったビールが次々に生まれています。

「週末のうみねこ」は小麦を使った白ビールで、椿茶の香りがふんわり。

あたたかみのある味わいに癒されました。

飲むだけで気仙の自然と人の優しさに包まれるような、そんな一本です。

陸前高田マイクロブルワリー(陸前高田市)

発酵パーク「カモシー」にあるこのブルワリーでは、町の発酵文化と地元食材を融合したビールが楽しめます。

選んだのは「カカオポーター」。

しっかりとしたカカオの苦味が効いていて、スイーツとも相性抜群。

飲むたびにじんわり温かくなるようなビールでした。

まさに“ご褒美”って感じ(((o(*゚▽゚*)o)))

世嬉の一酒造「いわて蔵ビール」(一関市)

一関にある世嬉の一酒造は、日本酒の老舗が手がけるクラフトビールブランド「いわて蔵ビール」で有名です。

試したのは地元のブルーベリーを使ったフルーツエール。

甘さ控えめで、ベリーの酸味とビールの苦みがしっかり両立していて、口の中でふわっと広がります。

自然派の味が好きな人にはたまらないと思います。

ヘリオス酒造・沢内醸造所(西和賀町)

雪深い西和賀で醸される「ユキノチカラ」。

まず名前に惹かれてしまって、どんなビールなんだろう?と興味津々でした。

実際に飲んだ「ケルシュ」は、ほんのりと甘くて柔らかい飲み口。

まさに雪解け水を感じさせるような味わいでした。

ラベルも四季をテーマにしていて、お土産にしたら話のネタにもなりそう。

遠野醸造(遠野市)

遠野は、日本有数のホップ産地。

そこで生まれるクラフトビールは、どれも香りが豊かで奥深いです。

「ペールエール」は爽やかな苦みが効いていて、何杯でもいけそうな飲みやすさ。

「ESB」は少しマニアックだけど、まろやかなコクがクセになります。

隣に併設されてるレストランもセンス抜群でした。

上閉伊酒造(遠野市)

「ZUMONA(ズモナ)」というブランド名に惹かれて飲んだ「ヴァイツェン」。

柔らかい甘みと、どこか懐かしい香りが心地よくて、遠野の穏やかな風景が目に浮かびました。

この酒造は日本酒も有名なので、和の技術がビールにも息づいてる感じがします。

落ち着いた雰囲気の中でゆっくり味わいたいビールでした。

岩手クラフトビール巡りの楽しみ方

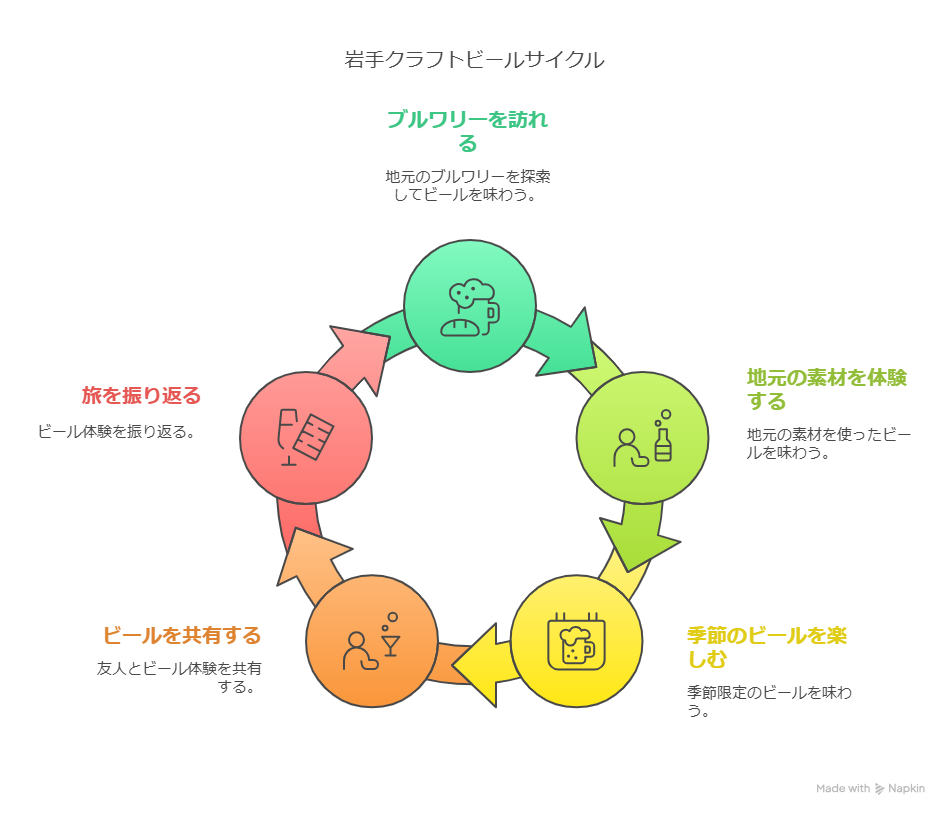

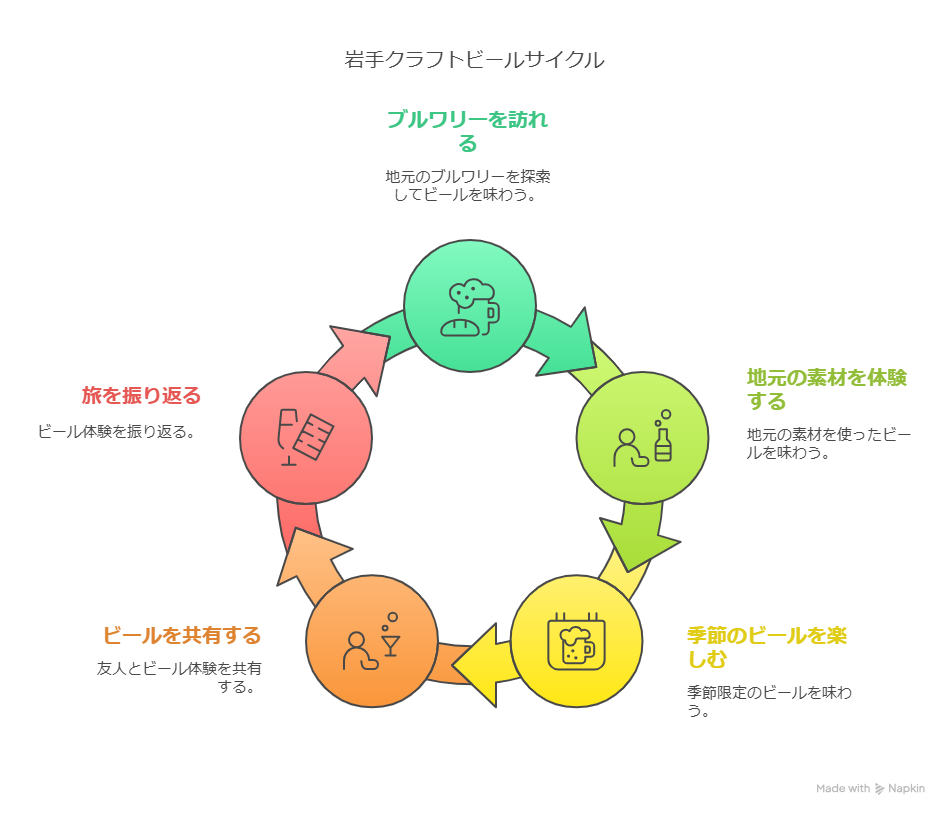

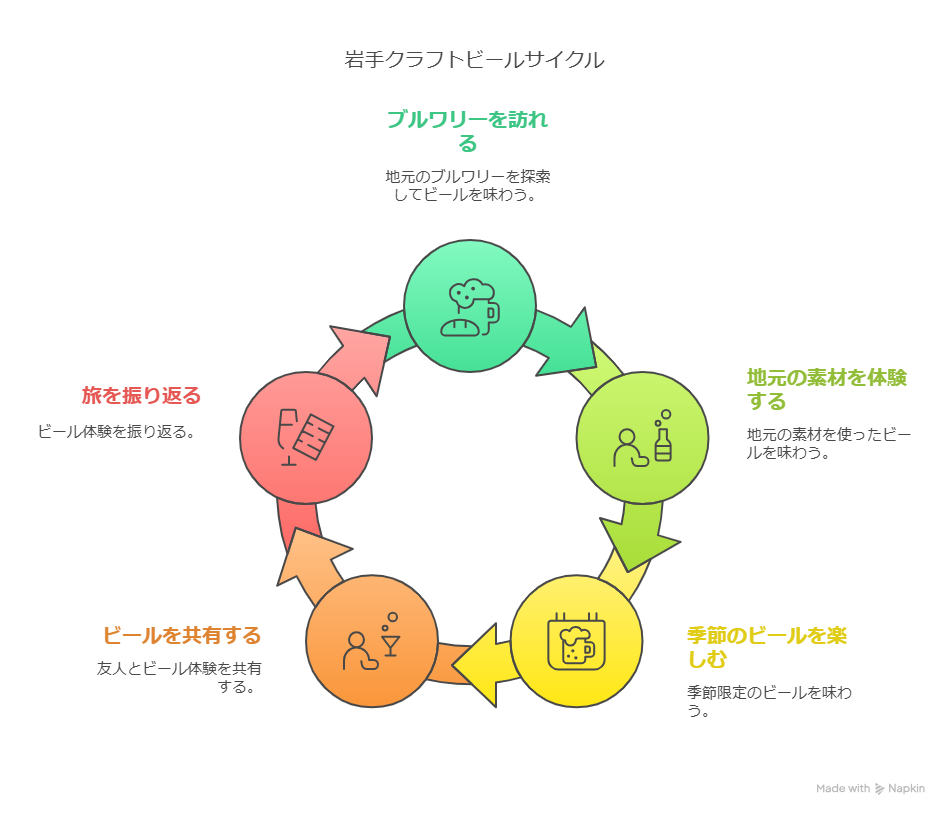

クラフトビールをめぐる旅って、観光とはちょっと違うワクワク感があります。

「次はどんな味に出会えるんだろう?」という冒険心と、「このビールにはどんな物語があるんだろう?」という探求心が合わさって、まるで宝探しのよう。

岩手のブルワリーは、多くが山あいや静かな町にぽつんとあるから、ナビに入れても迷ったりもするけれど、その「たどり着くまでの時間」も醍醐味だと感じました。

それに、どのブルワリーも地元の人との距離が近くて、会話からその土地の魅力が自然と伝わってくる。観光地では得られない“深さ”があるんです。

季節で変わる味わいにまた惹かれる

クラフトビールって、通年商品だけじゃなくて、季節限定のものも本当に面白いんですよ。

春には桜の香り、夏はさっぱりしたレモンエール、秋にはほっこりするブラウンエール、そして冬にはスパイスの効いたスタウトなんかが登場したりします。

岩手のクラフトビールも例外じゃなく、例えば遠野醸造では、ホップの収穫時期に合わせた“旬のIPA”が登場したり、三陸ビールでは牡蠣の旬に合わせてオイスタースタウトが醸されるなど、まさに四季と共にある味わいなんです。

夏に行ったときと、冬に再訪したときで、同じブルワリーでも全く違う印象を受けました。

味もラベルもその季節に寄り添っていて、それがたまらなく嬉しい。

お土産にも、ギフトにも。クラフトビールは万能選手

旅の最後、ついつい買いすぎてしまったのがクラフトビールたち。

どのブルワリーもパッケージがとてもおしゃれで、デザインにも土地の個性が溢れています。お土産や贈り物にしても喜ばれること間違いなし。

友人は「このラベル、八幡平のドラゴンアイのやつでしょ!めっちゃいい!」と大喜びしてくれました。

味の好みだけじゃなくて、その“背景”ごと楽しんでもらえるのがクラフトビールの強みですね。

しかも瓶や缶によって飲み比べできるセットなんかもあるので、帰ってからも「岩手気分」をじっくり味わえる。

なんなら自宅で“岩手フェス”やっちゃってもいいと思います。

ビールでつながる岩手の旅

今回の旅で強く感じたのは、クラフトビールがただの飲み物じゃないってこと。

その土地の気候、文化、人、歴史がぜんぶ詰まっているから、一口でいろんなことを感じられる。

岩手はそれを体感できる場所だと思いました。

もし「観光地はもう行き尽くした」とか「ちょっと違う旅がしたい」って思っているなら、ぜひクラフトビールを目的にしてみてほしいです。

グルメ旅よりも、ずっと奥が深くて、ずっと記憶に残る旅になるはず。

あなたにぴったりの1本が、岩手のどこかで待っているかもしれません。

そう思うと、次の週末が待ち遠しくなってきませんか?

まとめ

クラフトビールって、単なる「地ビール」ではないんです。

作り手の想いや土地の味が凝縮されていて、飲むたびにその背景が見えてくる。

まさに“ストーリーを味わうお酒”。

岩手のクラフトビールは、観光と組み合わせて楽しむのにぴったりです。

山と海、そして人の手仕事が生む味わいは、旅の思い出にも強く残ります。

きっとあなたも、一本のビールから新しい旅の扉を開けたくなるはず。

そんなきっかけになれば嬉しいです。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました^^

で楽しむビールとおつまみの最強の組み合わせを紹介-300x158.jpg)

コメント