京都と聞いてまず思い浮かぶのは、風情ある町並みやお寺、着物姿の観光客かもしれません。

でも最近、ちょっとした注目を集めているのがクラフトビールなんです。

和のイメージが強い京都ですが、実はその静かな街角で、こだわり満載のビールが次々と生まれています。

初めて京都のクラフトビールに出会ったとき、「こんなビールがあったんだ」と驚きました。

和食に合うの?という疑問もありましたが、実際に飲んでみると、郷土料理と組み合わせたときに真価を発揮するんです。

京都のクラフトビール文化とは?

京都のクラフトビールは、ただのトレンドではなく、地元の素材や伝統との調和を目指した本格派が多いです。

観光客向けというよりも、京都に根差した文化の一部として発展している印象を受けます。

たとえば、京都醸造の「一意専心」は香り高いIPA。

ホップの個性が強いのに、どこか品があるんです。

初めて飲んだとき、なんというか“静かな情熱”みたいなものを感じました。

ビールって、こんなにも繊細に作れるんだと感動した記憶があります。

それに「黄桜 LUCKY DOG」も侮れません。黄桜といえば日本酒のイメージが強いかもしれませんが、ビールにも進出していて、これがまたいい出来。

ラベルのゆるいイラストに惹かれて買ったんですが、飲んでみたら、甘みと苦みのバランスがとってもよくて、家飲みのお供にぴったりでした。

代表的な京都の郷土料理とは?

京都の料理って、淡泊で上品、というイメージを持つ人も多いかもしれません。

でも、実際に食べてみると、出汁の旨味が深かったり、甘辛い味付けが効いていたりと、しっかりとした個性があるんです。

にしんそばを初めて食べたときは、思ったよりも甘く煮付けたにしんに驚きました。

出汁としっかり絡んで、見た目以上に食べごたえがあるんですよね。

冬に食べると、体の芯からじんわり温まります。

湯豆腐も京都ならではの味。豆腐の柔らかさと出汁の優しさがふわっと広がる感じがして、まさに“食べるお風呂”って感じなんです。

寒い日にこれがあると、それだけで幸せな気持ちになります。

鯖寿司は、もう説明不要の定番ですね。

脂の乗った鯖と酢飯の酸味、そして木の芽の香りが絶妙で、お祝いの場でもよく見かける一品です。

こうした京都らしい料理と、クラフトビールを合わせると、思いがけない化学反応が起きるんです。

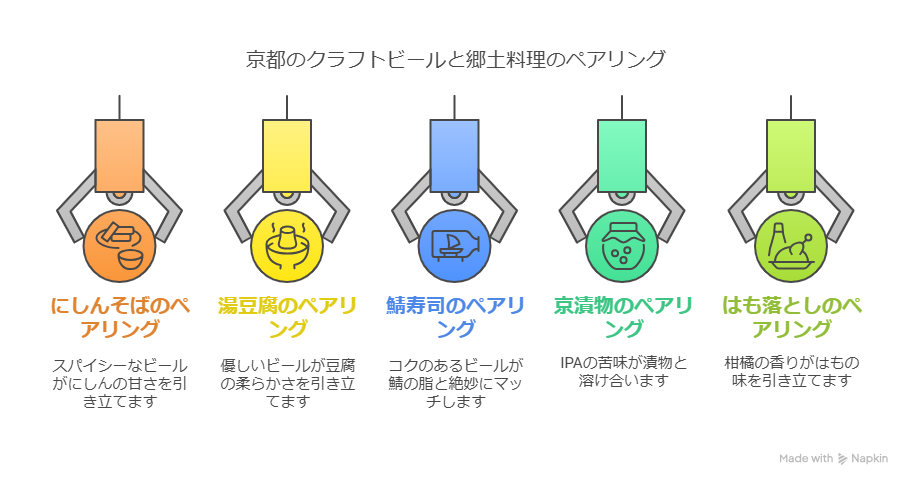

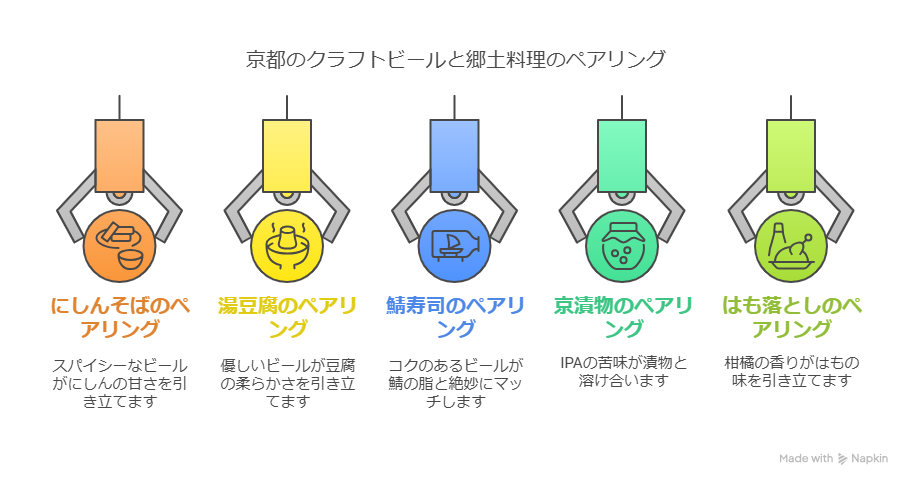

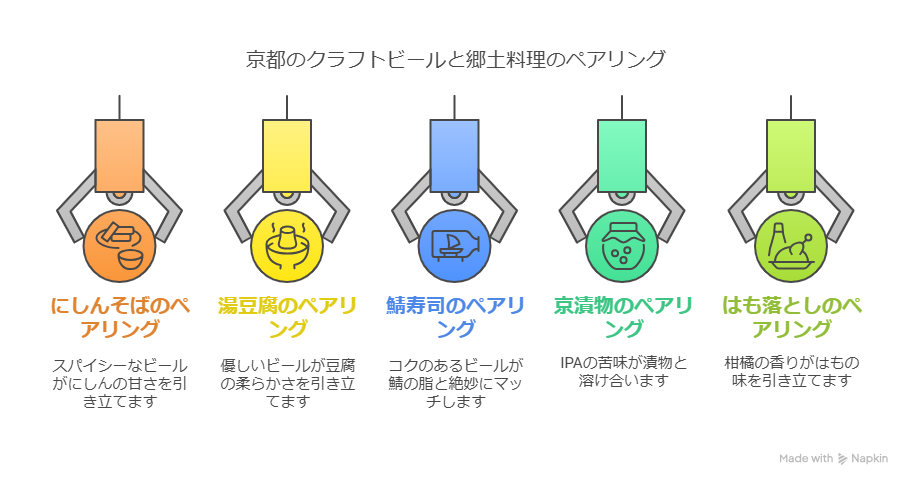

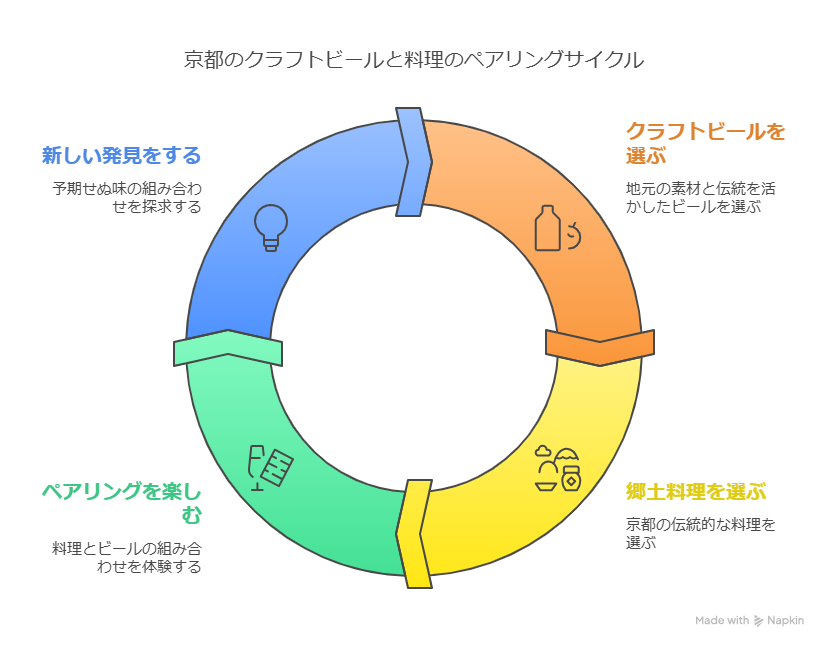

京都のクラフトビールと京都の郷土料理のペアリングを解説!

実際にいくつかのペアリングを試してみたんですが、これが想像以上に楽しいんです。

飲む前から「これは合いそう」「ちょっと冒険してみようかな」とワクワクするんですよね。

京都の郷土料理

京都の郷土料理とのペアリング。

にしんそば × 京都醸造「一期一会」

にしんそばには、セゾンタイプの「一期一会」がぴったりでした。

スパイシーな香りとさっぱりした味わいが、にしんの甘辛さと出汁の旨味をきれいに引き立ててくれて、最後のひとくちまで飽きずに楽しめました。

湯豆腐 × 黄桜 LUCKY CAT

湯豆腐と合わせるなら、やさしい味わいの「LUCKY CAT」が相性抜群。

ほんのり甘くて、白ワインのような印象もあり、湯豆腐の柔らかさとぴったり。

体に染み込むような温かさを、ビールがさらにまろやかに包んでくれるんです。

鯖寿司 × 京都麦酒 ブラウンエール

鯖寿司に合わせたのは、コクのある「京都麦酒 ブラウンエール」。

このモルトの香ばしさが、鯖の脂と不思議なくらい合うんですよ。

酸味とコクのコントラストがクセになって、ついつい箸もグラスも止まりませんでした。

京漬物 × 一意専心

柴漬けなどの京漬物と、「一意専心」の組み合わせも意外とハマります。

漬物の塩味と酸味が、IPAの苦みと溶け合って、さっぱりとした後味に。

こんなに軽やかに楽しめるなんて、ちょっとした発見でした。

はも落とし × 京都醸造「夏の気まぐれ」

夏の京都といえば、やっぱり「はも」。

湯引きされたはもに梅肉や酢味噌を添える「はも落とし」は、淡白だけど旨味があり、暑い季節でも箸が進みます。

これに合わせたのが、京都醸造の季節限定ビール「夏の気まぐれ」。

柑橘の香りがふわっと広がるセゾンタイプで、はもの繊細な味を壊さず、でもちゃんとアクセントになってくれるんです。

最初は控えめに感じるのに、後からじわじわ合ってくるこの感覚、ちょっとクセになりました。

聖護院かぶらの千枚漬け × 京都麦酒 ヴァイツェン

冬の京都に欠かせない千枚漬け。

甘酢と昆布の旨味が絶妙で、ごはんのお供としてはもちろん、お酒のアテにもぴったりです。

これには、京都麦酒のヴァイツェンがよく合いました。

小麦の優しい風味とフルーティーな香りが、千枚漬けの酸味を包み込むように柔らかく広がります。

口の中が爽やかにリセットされて、またすぐ次のひと口が欲しくなる感じ。

派手さはないけれど、ずっと一緒にいても飽きない、そんなペアでした。

けいらん × 京都醸造「無我夢中」

お吸い物のようでいて、実はとろみのあるあんかけ風の「けいらん」。

優しい出汁の味と玉子のとろみが特徴です。合わせたのは、京都醸造の「無我夢中」というペールエール。

軽快だけどしっかりとしたホップの香りが、出汁の優しさと良いバランスを生んでいました。

ほっとするような味わいに、キリッとした苦みが加わることで、料理もビールもそれぞれの良さが際立つんです。

白味噌雑煮 × 一乗寺ブリュワリー「京の雪」

京都のお雑煮は白味噌仕立てで、甘くて濃厚。最初は「ビールと合わせるのはちょっと…」と躊躇したのですが、一乗寺ブリュワリーのホワイトエール「京の雪」と合わせてみたところ、不思議なくらいしっくりきました。

甘さと酸味が絶妙で、白味噌のまろやかさとよく調和するんです。

デザートに近い感覚で、食後にも楽しめる意外性がありました。

九条ねぎのぬた和え × 黄桜 LUCKY DOG

九条ねぎを使ったぬた和えの、あの独特な香りとぬめり。

これがクセになるんですよね。黄桜の「LUCKY DOG」は、ほんのりした甘さの中に苦みがキラッと光る仕上がりなので、このぬたの風味にしっかり寄り添ってくれました。

香りの相性って意外と大事で、この組み合わせはまさに“鼻で楽しむ”ペアリングといった感じでした。

甘味とクラフトビールの意外な出会い

お茶請けや和菓子にクラフトビール?と最初は思うかもしれません。

でも、ほんのりした甘さや、素材の味を生かしたお菓子だからこそ、ビールの複雑な香りと不思議なくらいマッチするんです。

生八つ橋(にっき味) × 一乗寺ブリュワリー「京ゆずホワイト」

にっきの香りが特徴的な生八つ橋。

個性的な味わいなので、合わせるビールも香りに特徴があるものを選んでみました。

そこで選んだのが「京ゆずホワイト」。

柚子の爽やかさが、にっきのスパイシーさと意外と合うんです。

どちらも主張は強めなのに、口の中ではケンカしない。

不思議な調和がありました。

和と和が出会って洋の雰囲気になる。そんなイメージでした。

黒糖わらび餅 × 京都醸造「黒潮の如く」

黒糖のコクとモチモチの食感がクセになるわらび餅には、思いきってポーター系を合わせてみました。

「黒潮の如く」は、ロースト麦芽の香ばしさとほのかな甘味があって、まるでビールが黒糖に寄り添ってくれるような相性。

甘味と苦味のバランスが絶妙で、ちょっと背徳感もあるほどの満足感がありました。

これはデザートビールとしても成立する組み合わせだと思います。

抹茶プリン × 黄桜 LUCKY CAT

濃厚な抹茶の味わいには、軽やかさと柑橘系の香りを持つ「LUCKY CAT」がぴったりでした。

抹茶のほろ苦さとビールの爽やかさが、互いを引き立てるんです。

香りのレイヤーが増すような感覚で、一口ごとに表情が変わるのが面白かったです。

これは、甘いもの好きな方にも、クラフトビール好きにもぜひ試してほしい組み合わせでした。

おばんざいの温もりとクラフトビールの余韻

京都のおばんざいは、出汁の効いた優しい味わいが魅力です。

どこか家庭的で、でも丁寧に作られている感じ。

こういう料理には、派手なビールよりも、穏やかで包み込むような味のビールが合うと感じます。

ひろうす(がんもどき) × 京都醸造「一期一会」

ふわっとしたがんもどきに、じんわり染み込んだ出汁。

その優しさに合わせたのは、京都醸造の「一期一会」。

セゾンタイプのすっきりとした飲み口で、口の中をリフレッシュしてくれます。

がんもどきの中に入っている具材の風味を引き立てながら、余韻はビールの爽快感。

どちらも主張しすぎず、食卓を和ませてくれる感じでした。

万願寺とうがらしの炊いたん × 一乗寺ブリュワリー「京の黒」

ほんのりした辛味と独特の甘みがある万願寺とうがらしの炊いたんには、ちょっとビターな黒ビールが合いました。

「京の黒」はロースト麦芽の香りがしっかりしていて、甘辛い味付けと絶妙にマッチします。

ちょっと焦がし醤油のようなニュアンスすら感じて、これは癖になる組み合わせでした。

秋の夜長に、ゆっくり語らいながら楽しみたい感じですね。

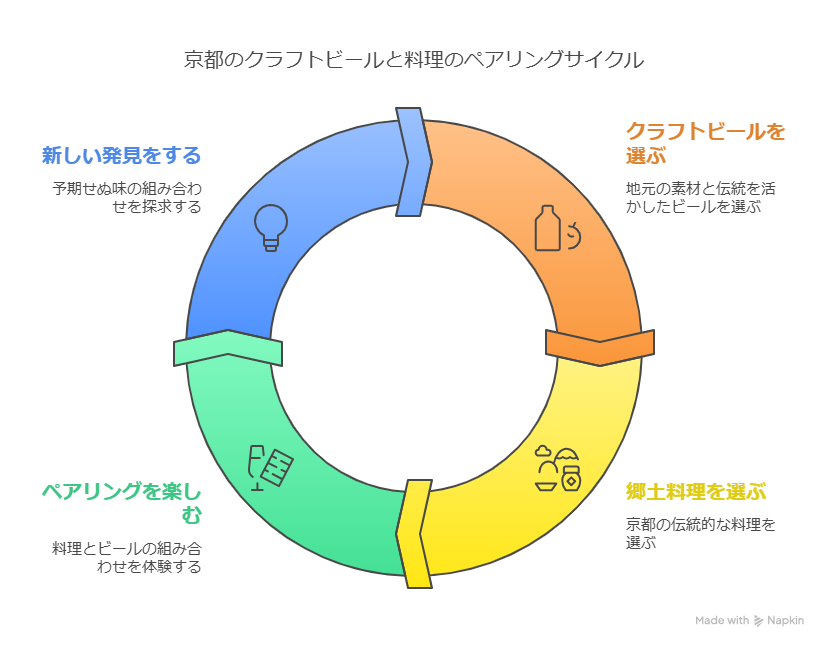

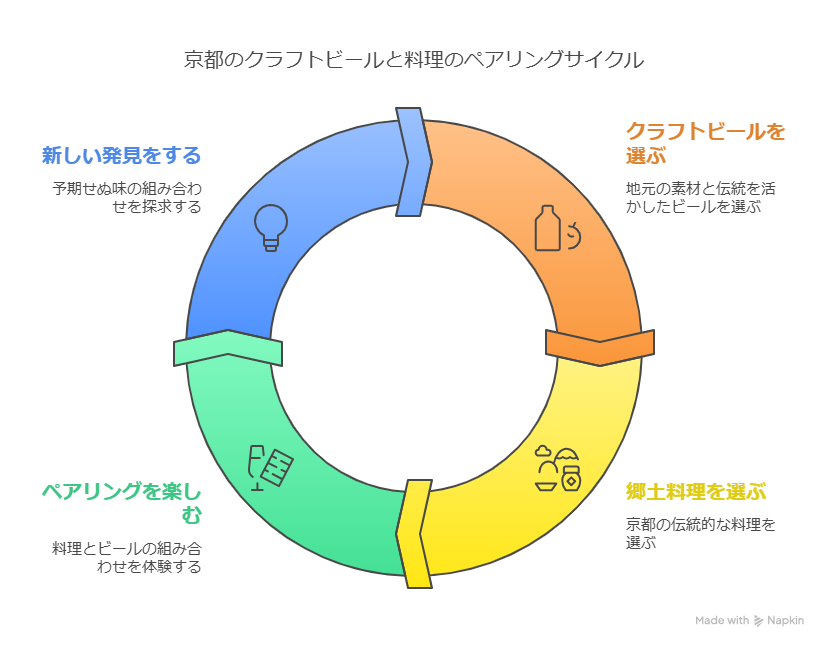

京都の味とビールを楽しむという新しい選択肢

これまで、京都の料理といえば日本酒が定番と思い込んでいました。

でも、クラフトビールとの組み合わせって、もっと自由で、もっと気軽なんですよね。

味だけでなく、食卓の雰囲気まで変えてくれる気がしました。

それに、京都のクラフトビールはどれも作り手のこだわりが詰まっていて、まるで“飲む工芸品”のようなんです。

料理もまた、ひとつひとつに歴史や背景があるから、組み合わせることで語られるストーリーが生まれる。そんな時間が、とても心地よくて。

最近はスーパーや酒屋さんでも、京都のクラフトビールを見かけるようになってきました。

地元の食材を活かした一品と合わせて、家でのんびり楽しむのもまたいいものです。

私も、賀茂なすの田楽にスタウトを合わせて感動した夜が忘れられません。

失敗してもいいし、合うものを見つけたときの喜びもまた格別。

ペアリングって、そんな“自分だけの答え”を探す冒険のようでもあります。

京都って、伝統に寄り添いながらも新しいものを自然に受け入れる街。

クラフトビールと郷土料理のペアリングも、まさにその延長線上にあるような気がします。

次に京都を訪れるときは、少し目線を変えて、クラフトビールと料理の新しい関係に触れてみてください。

きっと、自分だけのお気に入りの組み合わせが見つかるはずです。

そしてそれは、京都という街をもっと深く好きになるきっかけになるかもしれません。

まとめ

京都には、奥深い食文化とクラフトビールの魅力がぎゅっと詰まっています。

どこかほっとするような郷土料理や、おばんざい、そして和の甘味たち。

それぞれに寄り添うようなビールとの出会いは、想像以上に面白くて、新しい発見の連続でした。

どんな料理にも相性のいい一杯がある。

そう思えるくらい、ペアリングの世界は自由で、奥が深いです。

今回はほんの一部のご紹介でしたが、自分の好みや季節の気分に合わせて、もっといろんな組み合わせを試してみたくなります。

気軽に味わえる京都のクラフトビールと、昔ながらの料理たち。

どちらも飾らず、でも芯がある。そんな出会いをぜひ体験してみてください。

で楽しむビールとおつまみの最強の組み合わせを紹介-300x158.jpg)

コメント