京都というと、どうしても「お寺」や「和菓子」みたいなイメージが先に浮かぶかもしれません。

でも、最近の京都にはちょっと意外な顔があるんです。

それが「クラフトビールの街」としての姿。

実際に足を運んでみると、和と洋が混ざり合った、なんとも言えないユニークなビールがあちこちで楽しめました。

京都クラフトビールの個性と奥深さ

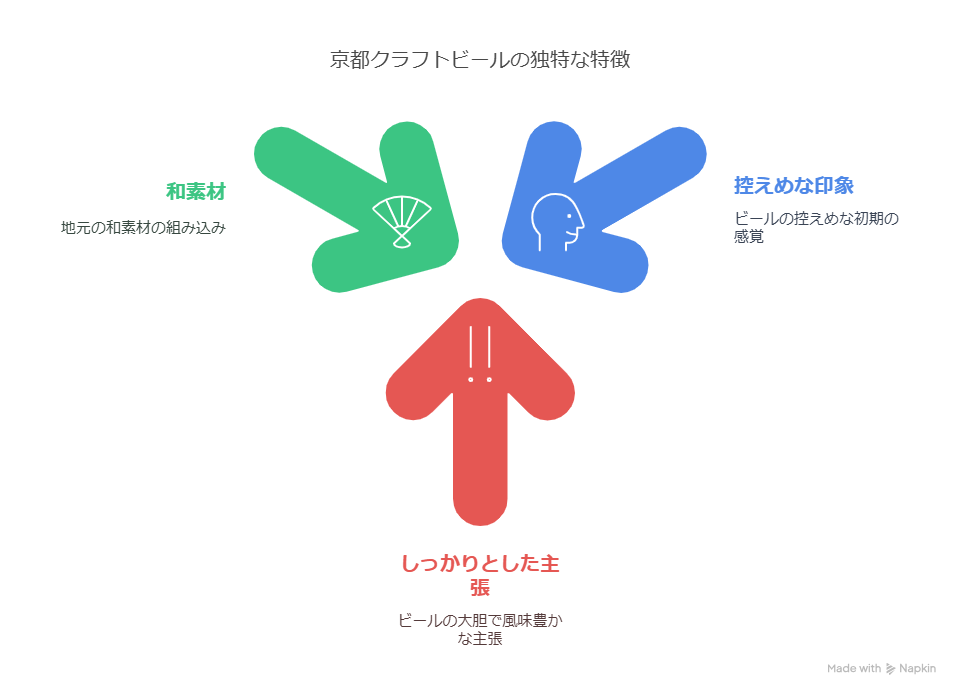

京都のクラフトビールは、ひと言でいうと「静かに尖ってる」。

最初は控えめに感じても、口に含むとしっかりとした主張があって、ふわっと広がる香りがじんわり心に残ります。

たとえば「京都醸造」という人気のブルワリーでは、日本語と英語がミックスされたネーミングやデザインが印象的。

お洒落なのに、ちゃんと芯がある感じがして、一口飲むたびにその土地の空気が染み込んでくる気がしました。

風味としては、柚子や山椒、抹茶といった和素材を取り入れたビールが目立ちます。

でも、ただ入れてるだけじゃなくて、その素材の良さをどう生かすかを丁寧に考えてるのが伝わってくるんですよね。

苦味を前面に出すIPAもあるけど、口当たりはどこか丸くてやさしい。

おそらく、京都らしい「余韻を大事にする」文化が影響しているのかもしれません。

京都の文化とビールが溶け合う場所

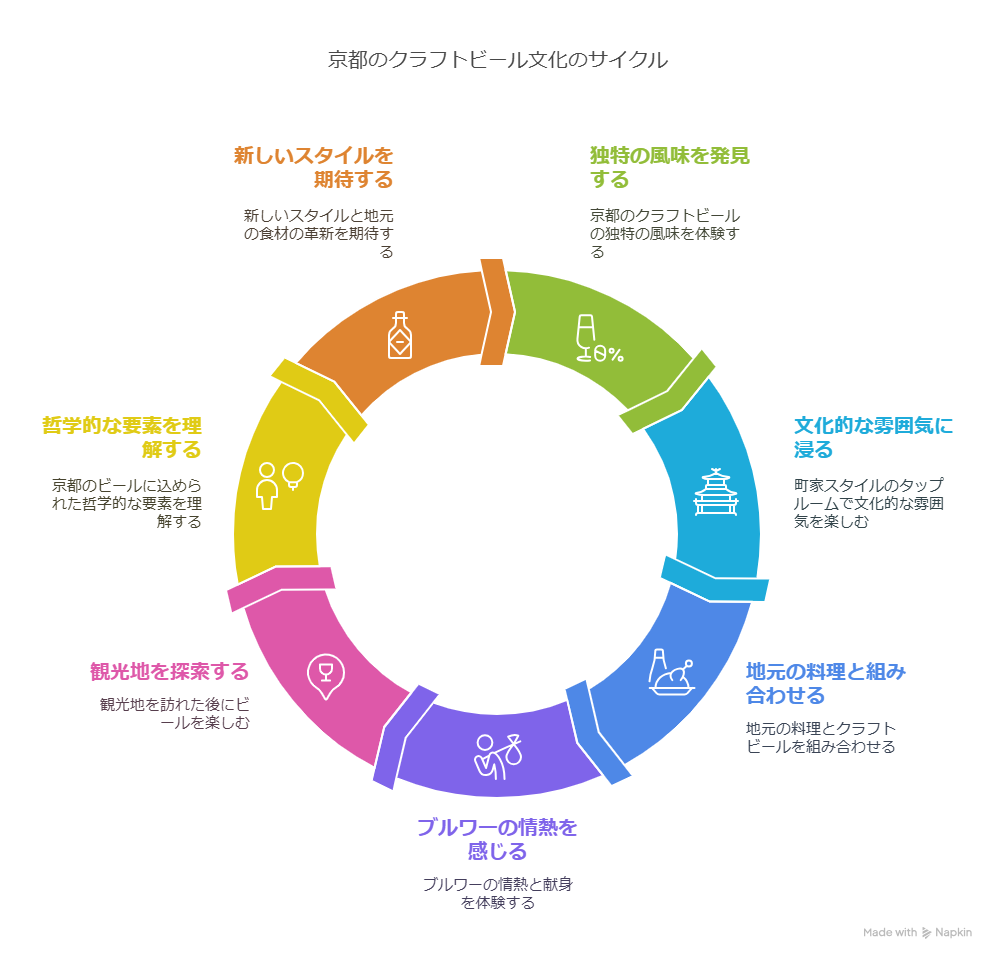

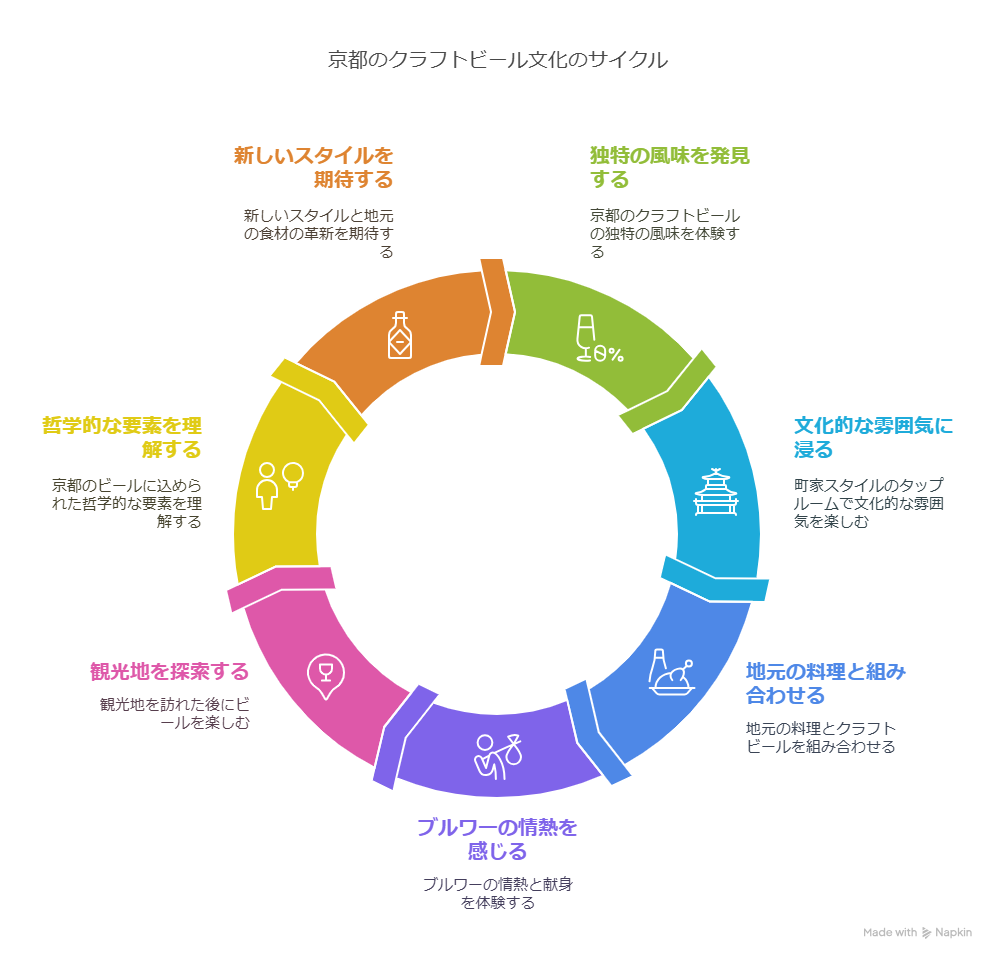

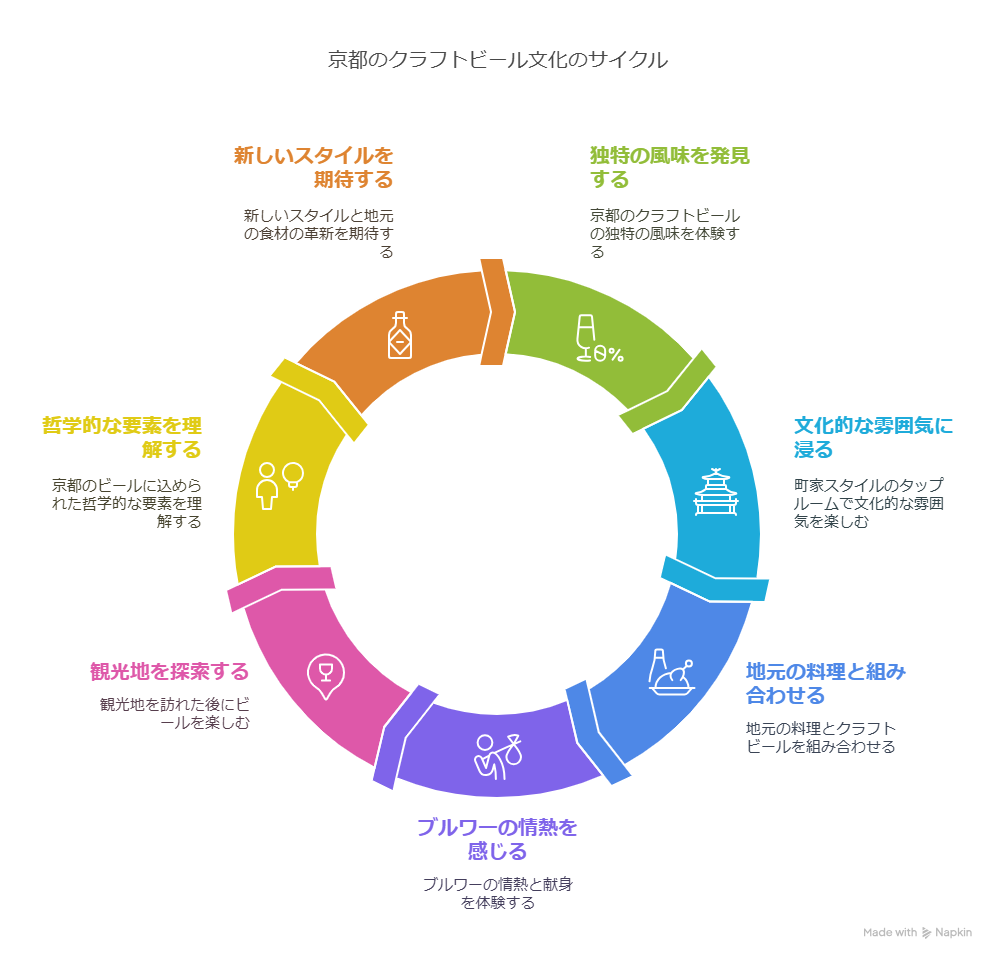

京都のクラフトビールが面白いのは、味だけじゃなくて「どこで飲むか」もまた魅力になっているところです。

ぼくが特に気に入ったのは、町家を改装したタップルーム。暖簾をくぐって入ると、木の香りとモルトの香ばしさが交じり合って、なんとも言えないぬくもりが広がってました。

座敷にちゃぶ台、それにビールって、ちょっと不思議な組み合わせなんだけど、妙に落ち着くんですよね。

お店の人と話してみると、クラフトビールを通して「新しい京都の楽しみ方を知ってもらいたい」と話してくれました。

観光地としての京都とはちょっと違う、日常の京都を感じてもらう手段としてビールがある。

これって、けっこう面白い視点だと思いませんか?

さらに、地元の料理とクラフトビールを合わせて楽しめる場所も増えてきています。

湯葉や西京焼きと一緒に飲むラガー、びっくりするほど相性が良くて、思わず「もっと早く知りたかった…」とつぶやいてしまいました。

旅の途中で出会ったビールと人のぬくもり

ある日、京都駅からちょっと離れたエリアにあるブルワリーを訪ねたことがあります。

スマホの地図を片手に細い路地を抜けて、ようやく辿り着いた小さな工房のような場所。

看板も控えめで、「え、ここで本当に作ってるの?」と少し不安になりつつ扉を開けると、麦の香りに包まれた空間が広がっていました。

その場で注いでもらったペールエールは、ほんのり甘くて優しい苦味。

話を聞いてみると、地元の水にこだわっていて、そのミネラルバランスがこの味を生んでるとのこと。

なるほど、ただの偶然じゃなくて、ちゃんと意味があるんだなと納得しました。

何より印象に残ったのは、そのブルワーの目の輝き。京都でビールを作ること、そして飲んでもらうことへの誇りと情熱がひしひしと伝わってきて、こっちまで嬉しくなってしまったんです。

たぶん、観光名所を回るだけじゃ得られない旅の醍醐味って、こういう瞬間に詰まってるんでしょうね。

京都の観光とクラフトビール

クラフトビールというと、なんとなく東京や横浜、大阪みたいな都会のイメージが強かったんですが、実は京都にもこんなに面白くて奥深い文化が根付いているとは思いませんでした。

しかも、観光と一緒に楽しめるのがポイント。

たとえば、伏見稲荷を歩き回ったあとにひと息つけるビアカフェだったり、嵐山の川辺で飲めるローカル缶ビールなんてのもあります。

観光だけで終わらせない、自分だけのご褒美時間みたいなものが、そっと用意されてる感じがして嬉しかったですね。

京都って、時間の流れがちょっと違うじゃないですか。

せかせかしてなくて、どこか穏やかで、でも芯は強くて。

そんな空気の中で味わうビールは、喉だけじゃなくて心にも沁みます。

京都クラフトビールの奥に感じた哲学のようなもの

京都でビールを飲んでいて、ふと思ったことがあります。

それは「この街のビールは、どこか哲学的だな」ということ。

もちろん、飲み物に哲学なんてあるの?と思うかもしれませんが、ほんのちょっとした余白や含みがあって、それが逆に強く印象に残るんですよね。

派手じゃないけど、確実に伝えたい何かがある。

香りにしても、味の構成にしても、計算されているけど計算っぽくない。

ある種の曖昧さや余白があって、飲み手の感じ方を受け入れてくれるような柔らかさがある気がするんです。

もしかしたら、それって京都の文化そのものなのかもしれません。

言葉にしない美学、表に出さない情熱、そして控えめだけど確かな信念。

そんな空気が、ビールという形で滲み出している。

実際、そういうスタンスって他のエリアではあまり見かけなかったので、より強く印象に残ったのかもしれません。

京都クラフトビールのこれからに期待したいこと

個人的には、京都のクラフトビールはこれからもっと注目されてもいいと思っています。

もちろん、今でも十分に魅力的なんですが、まだまだ知られていないブルワリーもあるし、地元の食材と組み合わせた新しいスタイルもこれから増えていきそうです。

観光地としての顔だけじゃなく、生活の中の小さな豊かさとしてビールが存在している京都。

それってすごく贅沢なことですよね。

だからこそ、もっと多くの人にこの味と空気を体験してもらいたいし、ぼく自身もまた訪れたくなるんです。

どこかで出会ったクラフトビールが、記憶の中の風景とセットで蘇ってくることがあります。

あのときの空、風、会話、匂い。全部が混ざり合ってひとつの記憶になる。

それを味覚から思い出せるなんて、ちょっとした魔法みたいなものだと思います。

次に京都に行くときは、もっとゆっくり、もっと深く味わってみたいですね。

あの静かな衝撃を、また感じたくて。

まとめ

観光ガイドには載っていない場所、誰かのブログで見かけたちょっとした一言、そんなものを頼りに足を運んでみた先で出会ったクラフトビール。

そこには、今まで知らなかった京都の顔がありました。

香り、味、出会い、空間、言葉。どれかひとつでも欠けていたら、あの体験はきっと成立しなかったでしょう。

クラフトビールって、ただの飲み物じゃなくて、五感で味わう「物語」みたいなものなのかもしれません。

次に京都を訪れるときは、ちょっとだけ寄り道してみてください。

きっと、これまで知らなかった京都が、ふっと現れてくるはずです。

で楽しむビールとおつまみの最強の組み合わせを紹介-300x158.jpg)

コメント