最近、「クラフトビール」って言葉、よく耳にしませんか?

でも実際のところ、「それって普通のビールと何が違うの?」と疑問に思っている人も多いんじゃないかなと思います。

私も最初は「オシャレなパッケージで、ちょっと高いビール」くらいの印象でした。

でも実際に飲んでみると、風味や香り、後味の余韻まで全然違う。

これはもう、“別の飲み物”と言ってもいいくらいの奥深さがあります。

最近では、日本全国にクラフトビール専門のバーや小さなブルワリーが増えていて、身近なお店で手に入るようになったのも嬉しいところ。

今では、どこに行ってもその土地ならではのクラフトビールを見かけるほどです。

クラフトビールとは?

クラフトビールという言葉には、はっきりとした法律上の定義があるわけではありません。

でも、共通して言えるのは「個性があって、手間ひまかけて作られたビール」ってこと。

このビールは、主に小規模な醸造所で作られています。

大量生産には向かない、独自のレシピやこだわりの素材を使っていて、作り手の“想い”がしっかり伝わってくる感じ。

飲むたびに「あ、これ前に飲んだやつと全然違う!」と驚かされるのも、クラフトビールの醍醐味のひとつです。

もともとはアメリカで火がついたクラフトビールブーム。

それがヨーロッパや日本にも広がって、今では地方の小さな町でもブルワリーが立ち上がり、その地域の個性を生かしたビールを作るようになっています。

素材や作り方にも妥協がないのが、クラフトビールらしいところ。

たとえば、ホップの香りを引き出すためにあえて手作業で投入したり、樽熟成をして複雑な味わいを出したりと、どの工程にも醸造家の工夫と情熱が詰まっているんです。

私が初めて本格的にクラフトビールの世界にハマったのは、山梨のワイナリー併設のブルワリーで飲んだ1杯がきっかけでした。

ぶどう果汁を加えたフルーツビールで、口に含んだ瞬間、ぶわっと香りが広がって…思わず「えっ、これビール!?」って声が出ました(笑)

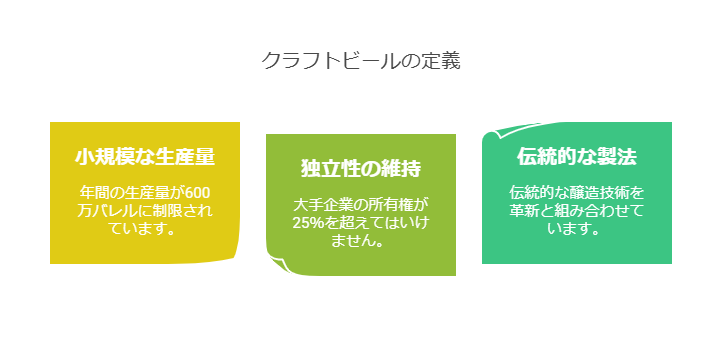

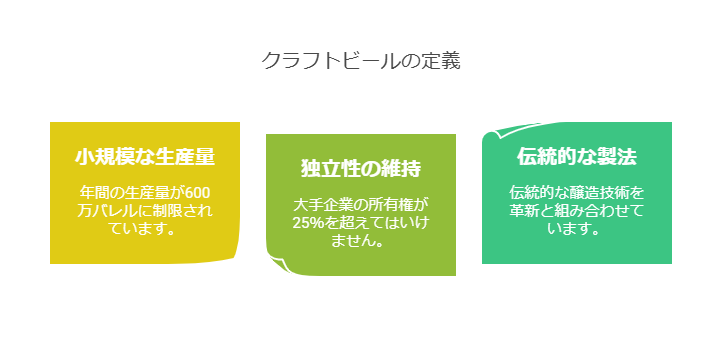

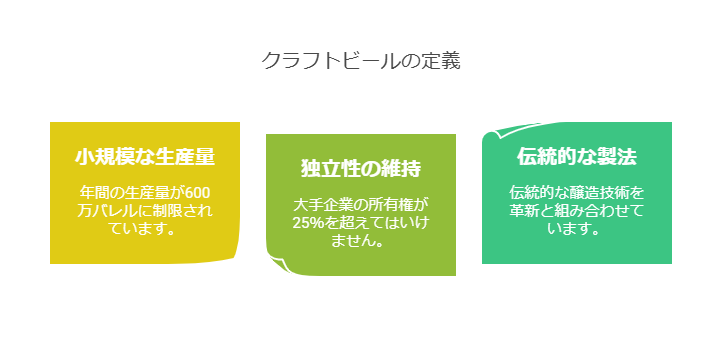

クラフトビールの定義

クラフトビールとは?特徴や定義をわかりやすく解説【初心者向けガイド】

クラフトビールには、さっきも言ったように法律で決められた厳密な定義はないんです。

ただ、業界団体やビール愛好家の間では共通の認識があります。

特にアメリカの「Brewers Association」が掲げる3つのキーワードが、クラフトビールの基本的な考え方をよく表しています。

それが「小規模」「独立」「伝統的」という3つ。

規模は小さく、個性は大きく

クラフトビールは、大手メーカーのように何百万リットルも作るような大量生産ではありません。

アメリカでは、年間600万バレル(およそ70万キロリットル)以下という基準が一応の目安とされています。

生産量が少ないからこそ、手間を惜しまずにじっくりと作ることができる。

そして少量だからこそ、実験的なレシピや季節限定の面白い味にも挑戦しやすいというメリットがあります。

独立性を守ることが大事

もうひとつ大切なのが「独立性」です。

これはつまり、大手の酒類メーカーに買収されていない、ということ。

大企業の傘下に入ってしまうと、どうしても経営方針やレシピに制限がかかってしまいます。

自由な発想や冒険的なビール作りが難しくなる場合もあるんです。

だから、Brewers Associationでは「他社が25%以上の株を持っていない」ことを条件にしています。

やっぱり、クラフトビールの醍醐味って“作り手の顔が見える”ことだと思うんですよね。

「この人が、こんな想いでこの味を作ったんだな」って、飲んでいると感じられる。

そこが一番面白い部分だなと思います👍

伝統的な製法

クラフトビールのもう一つの特徴が、「伝統的な製法をベースにしていること」。

とはいえ、昔のやり方をそのまま守るだけではありません。

むしろ、それをベースにしながら自由にアレンジを加えるからこそ面白いんです。

麦芽、ホップ、水、酵母。この4つのシンプルな素材だけで、これほどまでに多様な味わいが生まれるなんて、最初は信じられませんでした。

たとえば、使うホップの種類を変えるだけで、まったく違う香りと苦味に仕上がります。

あるブルワリーで飲んだIPAなんて、グレープフルーツのような香りが鼻に抜けて、苦味もじんわり残る。

ビールを飲んでいるのに、まるでアロマを楽しんでいるような感覚になりました。

他にも、熟成にワインやウイスキーの樽を使ったり、フルーツやスパイスを加えて味に奥行きを持たせたりと、クラフトビールの世界はとにかく創意工夫の宝庫。

飲むたびに「次はどんな味が来るんだろう」とワクワクさせてくれます。

関連記事:クラフトビールの歴史>>

クラフトビールと大手ビールの違い

さて、ここまでクラフトビールの魅力をいろいろ語ってきましたが、「じゃあ、大手のビールとは何が違うの?」という疑問も出てきますよね。

実際に比べてみると、両者の間にはけっこうはっきりとした違いがあります。

製造の仕方から味わい、流通の仕組みまで、一つずつ見ていきましょう。

製造方法

大手メーカーのビールは、全国どこで飲んでも“同じ味”になるように、すごく細かく工程が管理されています。

だから、毎回安心して飲めるという安心感があるんですよね。

仕事帰りに喉越しを求めて飲むラガーは、やっぱり外せない存在だったりします。

でも、クラフトビールの場合は、あえて「毎回違っていい」というスタンス。

むしろ、季節やロットによって風味が変わるのが面白いところで、それが個性になっています。

醸造家が手探りでホップの投入タイミングを調整したり、新しい酵母を試してみたりと、“今だけの味”が生まれてくるんですよね。

だからこそ、同じ銘柄でも「前回とちょっと違うな」と感じることもあるし、それがまたファン心をくすぐります。

味と個性

大手メーカーのビールって、基本的にクセが少なくて飲みやすいのが売りです。

日本ではピルスナータイプが主流で、スッキリしたのどごしが魅力。

居酒屋で「とりあえずビール!」となると、大体これが出てきますよね。

一方で、クラフトビールは本当に多種多様。

ジャンルを挙げるとキリがないんですが、特に個性が強いのがIPA(インディア・ペール・エール)。

ホップの香りがガツンと立って、苦味も強め。

フルーティーさも感じられるから、ビールが苦手という人にも意外と好評だったりします。

私のイチオシはスタウト。焙煎した麦芽を使っていて、香ばしさとほろ苦さが絶妙なんです。

コーヒーやチョコレートのような風味も感じられて、デザート感覚で楽しむのもアリ。

特に冬の夜、ちょっと暖かい部屋でゆっくり飲むのが至福のひとときです。

他にも、セゾンやヴァイツェンといった爽やか系もあって、飲むシーンや気分に合わせて選べるのも嬉しいところ。

毎回違うビールに出会えるって、ちょっとした冒険のようでワクワクしますよ。

- IPA(インディア・ペール・エール):ホップの香りと苦味が強く、フルーティーな味わいが特徴

- ヴァイツェン:小麦を使用したドイツ発祥のビールで、フルーティーでまろやかな口当たり

- スタウト:焙煎した麦芽を使い、コーヒーやチョコレートのような濃厚な風味がある黒ビール

- セゾン:ベルギー発祥で、爽やかな酸味とスパイシーな香りが特徴

クラフトビールは、このように多種多様なスタイルがあり、好みに合わせて選ぶ楽しさがあります。

価格と流通

やっぱり大手ビールの魅力は、手頃な価格と手軽さにありますよね。

コンビニでもスーパーでも、買いたいときにすぐ手に入る。

値段も安定しているので、日常的に楽しむにはぴったりです。

それに対してクラフトビールは、ちょっとお値段が張ることが多いです。

理由は単純で、生産量が少ないうえに原材料や手間にコストがかかっているから。

1本500円以上なんてのもザラです( ゚Д゚)

でも私は、週末のご褒美にあえて少し贅沢してクラフトビールを選ぶことが多いですね。

少し高くても、「この一本をゆっくり味わいたい」って気持ちになれるので、逆にコスパがいいような気もしています。

手に入りにくさについては、最近だいぶ変わってきたなと感じます。

以前はブルワリーの直販や専門店くらいしか選択肢がなかったけれど、今はオンラインショップでも豊富なラインナップが揃っていて、定期便やサブスクなんかもあります。

ただし、数量限定や人気のある銘柄は、すぐ売り切れてしまうこともあるので、出会いはまさに“タイミング次第”。

そこがまた、クラフトビールの面白いところなんですよね👍

クラフトビールの魅力

クラフトビールにハマったきっかけは、正直「なんとなくオシャレだから」という軽い動機でした。

でも、飲み比べをしていくうちに、その奥深さと自由さにどんどん引き込まれていったんです。

見た目も香りも味も、一本一本が全然違う。

それだけで、まるで“作品”を味わっているような気分になります。

クラフトビールの世界を知ってしまうと、「今日はどんなビールに出会えるかな」と思うのがちょっとした日常の楽しみになります。

素材へのこだわり

クラフトビールの醸造所では、原材料の選び方からして違います。

麦芽やホップはもちろんですが、酵母や水の質まで細かくこだわっているところも多いんです。

中には、地元の湧き水を使っているブルワリーもあって、まさに“土地の味”が染み込んだビールになっています。

個人的に驚いたのは、山椒や柚子を使った和風のクラフトビール。

飲む前は「ビールに山椒?」と半信半疑だったんですが、これがまた意外に爽やかでクセになるんですよ。

口に含んだ瞬間、ふわっと鼻を抜ける香りに「おぉ…!」と声が出そうになりました。

地域ならではのフルーツやスパイスを使ったクラフトビールは、旅行先でもよく見かけます。

お土産としても喜ばれるし、家でその土地の味を思い出しながら飲むのが、なんとも贅沢な時間だったりします。

限定品が多い

クラフトビールの楽しさのひとつに、「この時期しか飲めない」季節限定ビールの存在があります。

春は桜、夏は柑橘、秋はカボチャやスパイス、冬は濃厚なスタウト系など、季節ごとの味わいが本当に豊かなんです。

この前、桜の花びらを使った春限定のビールを飲んだんですが、ほんのりとした甘さと香りが優しくて、まるで春風を味わっているような気分になりました。

そういう“今しかない感”がたまらないんですよね。

限定ビールは、生産量も少ないことが多いので、見つけたら即ゲットが鉄則。

何度か「あとで買おう」と思ってたら売り切れてた…なんてこともありました。

そんなときはちょっと悔しいですが、それも含めてクラフトビールの醍醐味です。

地域ごとの色

最近は、日本各地に個性あふれるクラフトビールのブルワリーがどんどん増えていて、旅行の楽しみが一つ増えました。

たとえば、北海道では冷涼な気候を活かしてスッキリ系のビールが多かったり、沖縄ではトロピカルなフルーツを使った爽快な味わいが人気だったり。

信州ではリンゴのクラフトビールなんかも見かけましたし、京都では抹茶を使った和の香りがするビールもあって驚きました。

旅先の景色や空気とともに、その土地で作られたビールを味わう。

そんな体験は、どんな観光よりも記憶に残る気がします。

クラフトビールは、ある意味その地域の“味わいを閉じ込めたボトル”なんですよね。

まとめ

クラフトビールの魅力って、ただ「味が違う」ってことだけじゃないんです。

そこにあるのは、作り手の情熱や発想、土地の個性、季節の風、そして飲む人の好奇心。

それが全部詰まっているから、クラフトビールは面白い。

個人的には、クラフトビールを飲むようになってから、日常の中にちょっとした“特別”が増えた気がします。

今日はどのビールを飲もうかって考えるだけで、仕事の疲れも少しだけ和らぐような気がするんです。

そして今、クラフトビールはどんどん進化しています。

低アルコールやノンアルコールのクラフトビールも登場し、飲めない人にもその魅力が広がりつつあるのが嬉しいところ。

さらに、環境に配慮したサステナブルなビール作りにも注目が集まっていて、ただおいしいだけじゃなく、未来にも優しい存在へと変わってきています。

クラフトビールは、その奥深さに触れれば触れるほど、もっと知りたくなる存在。

まだ飲んだことがない人も、ぜひ一度手に取ってみてください。

自分の好みにぴったり合う一本が見つかれば、その日からちょっとした楽しみが増えるはずです。

これからも、新しい味との出会いを楽しみに、クラフトビールの世界を旅していきたいと思います。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました^^

コメント